发布时间:2020-02-05 来源:安徽作家网 作者:安徽作家网

连日来,全省文艺界积极行动,上下联动,创作了一批多种形式的战“疫”主题性文艺作品。为进一步促进创作,引领风尚,增强文艺作品的传播力和影响力,文艺评论必须发挥应有作用。

在省文联倡导下,安徽文艺理论研究室、省文艺评论家协会组织部分文艺评论界人士积极发声,撰写了一批短小精悍的评论作品。今天,特编发一组诗歌评论作品。让我们运用评论的力量,为引导文艺创作思潮,激发广大文艺工作者创作更好更多精品力作,坚决打赢这场疫情防控阻击战贡献力量!

致敬新时代最美的人

——读《你有多美》等一组抗“疫”诗歌

韩进(省文艺评论家协会主席)

今年的春节,谁也没有想到会遭遇如此严重的肺炎疫情。危难时刻见真情,生死关头见责任。当广大医务人员冒着生命危险奔赴疫情防控第一线的时候,广大文艺工作者也纷纷拿起手中的笔,自觉肩负起新时代文艺工作者的神圣使命,与时代同呼吸,与人民同命运,向新时代最美的“白衣天使”致敬,为做好疫情防控工作发挥着鼓劲和宣传作用,获得读者点赞。这其中就有安徽音乐界的文艺工作者,他们以崇高的敬意和神圣的使命,创作了一批感人肺腑的抗“疫”歌曲,以最美的歌词和最美的旋律讴歌新时代最美的人,为安徽疫情防控的伟大斗争留下了珍贵的记录。

诗人是时代的歌者,歌曲表达人们的心声。1月27日,省文联公众号发布的《你有多美》,就是一首讴歌危难时刻人与人之间美好情感的好作品。该歌曲由宋青松作词,王备作曲,柏文、汤非演唱。歌词以被救病人第一人称的动情讲述,表达了“是你把我夺回”的救命之恩的感激,写出了病人“与你默默面对”时的善良之美,你最美的样子,却不能让最爱你的人看见。在两个“我知道”和两个“我不知”的“生命体会”里,“我”只能“想一想、看一看”“你有多美”,这是一种“心灵的欣赏”,是人与人之间一种多么美好的情感。

1月29日,省文联公众号在《献给战“疫”一线的最美“白衣天使”》的总题目下,编发了一组歌曲,包括《逆行的天使》《永不言弃》《生命的期待》《点赞前线人》《吉祥白云》5首原创作品,向新时代最美的人致敬。歌曲礼赞“逆行的天使”“把肩上的职责扛起”,“把对祖国的爱装进心里”,“用忠诚与担当”“诠释了生命的意义”;歌颂人们在危难时刻“永不言弃”的斗争精神,以及“你我同在,守护生命”的团结力量;讴歌那些“为了大众生命把大爱奉献”的医务人员和与他们生死与共的前线采访记者;坚信有“你依然勇敢地前行”,“那圣洁的祝福”一定会化作“吉祥的白云”。这些歌曲情感真挚浓烈,展示战胜疫情同仇敌忾的坚定信心,讴歌爱与美的心灵,热爱生活,敬畏生命,充满自信和乐观,读后让人振奋,给人力量。

让我们向新时代最美的人致敬!他们是逆行的白衣天使,他们是永不言弃的感染者,他们是守望生命的前线人,他们是与时代同行、为人民而歌的文艺工作者!

平凡之路

——评乔浩诗歌《纪实》

杨惠(安徽师范大学文学院副教授)

2020年的春节,对于每一个中国人来说,是一个不平静不平常不平凡的春节。在这样的疫情面前,文字显得苍白无力,那么一个诗人,一个普通人,到底能做些什么?乔浩的诗《纪实》就记录下一个诗人日常、普通、真实而有力的生活。

生逢两次当下中国突发的大疫情,幸或不幸,很难评说,乔浩就是这样的一代人。诗人像我们身边许多同龄人一样,17年前,经历过当代中国第一次突如其来的“非典”疫情。那时诗人年轻、中国年轻,都有点初生牛犊不怕虎的干劲,纵使身边车轮滚滚,疫情沸沸,那又怎样?抵挡不住青春的勇敢和使不完的力气。最终中国胜利,青年胜利,诗人胜利,留下一段无限感慨的时光,等待以后慢慢思考慢慢咂摸。

然而谁能想到,17过去,还来不及和子女说那段过去的故事,却再次遭遇到“新冠病毒肺炎”肆虐全国,此时诗人已是中年。中年的日子最尴尬最煎熬,想冲锋冲不动,想休息不敢休,可是这并不妨碍诗人再次抖擞精神投入战斗,有一种重新披挂上阵的悲壮。只是他战斗的方式不再是青年式的拼搏,而是脚踏实地做好每一份自己应该做的工作,诗人的工作很简单也很日常,很具体也很琐碎,甚至是“枯燥的”,“步行进村入户”、“每天在岗位上,履行一个人的职责和义务”,有时甚至只是报告“我在”。也许在某些人看来这些工作平庸到可笑,但却真正保障了社会的正常运转和有效服务。这些看似枯燥的工作终将是有意义的,这意义不在于能得到“谁的褒奖”,而在于体现出一种日常生活的英雄主义。能将每一次枯燥而具体的工作坚守住,能在祖国需要的任何时候,平静而坚定地说“我在”,这才是真正的英雄,哪怕他是个肩不能挑手不能扛的诗人。因为有他们,所以另一些中国人,即使与诗人素不相识,也可以安心地吃饭、睡觉,基辛格在《论中国》里说,“中国人总是被他们中最勇敢的人保护得很好”,是这样。

纪实(乔浩)

非典的那一年,我正壮年

我在木材检查站,它距

安庆非典检查站很近,近邻在

集贤坡下,车轮滚滚

我努力工作着,真的不知道

惧怕。青春万岁啊!

后来想想自己,好一个

初生牛犊不怕虎。时光,

它如流水,我没想到

公元2020年的春节

让我又次遭遇新肺炎

而我不再年轻,但我真情的

投入其中。不求谁的褒奖

我步行进村入户。别问我

有什么感受,别问为什么。

预案己制定,祖国啊

我愿意每天都在岗位上

履行一个人的职责和义务

祖国,我只向您零报告

在有效的时间里,我报告

我在,我做的事是枯燥的

也是具体的……

2020.1.28夜偶记

我们需要正能量文艺作品,更需要有灵魂的正能量文艺作品

——评沙鸥诗《我们不挣这个钱》

陈晨(马鞍山市文艺评论家协会副秘书长)

在疫情蔓延,全国众志成城全民抗疫的大背景下,人们迫切需要一种情感的宣泄与输出。于是各类文艺作品喷涌而出。但大量空洞的、无脑的作品却在其中占比很重,有的具备万金油的特性可用于任何一场灾难,有的空喊口号毫无新意、生搬硬造,还有的拿出多年旧作改头换面也迎来一片叫好。这一方面是因为外界原因:时效性、市场需求迫切,另一方面也是创作者对自身作品的质量要求不高、投机心理太重。在这种情况下,通过优秀的文艺作品来引导大众欣赏就更加重要。沙鸥的诗,近几天作品较为甚多,引起我的关注。这些作品,总是有不同的视角发现身边的新鲜有趣事,而诗歌中也能反应出作者的新观点,新思想。显然作者是一个热爱生活的人。《我们不挣这个钱》《猕猴的期盼》《我们感受到春天的温暖》《致钟南山》等等就是近期的优秀诗作。

《我们不挣这个钱》诗的过程是动态化的,这与古人研读诗经或者学者传统纸上文学的阅读习惯很不同,我想这也许影响着现代诗歌文体的创作形式。这种形式非常适合现在快节奏的阅读状态,他常常将我们的目光伴随着诗歌的律动,刚看了标题,就迫不及待想要看看文本。

《我们不挣这个钱》从题目到通篇,就很适合这种动态化的阅读习惯,诗的开篇从口罩的作用、当下的背景进行描述,紧接着一句“有时身价倍增的东西来得突然”作为全诗用字最长的一句恰好作为视觉分界线和转场,将我们带入了故事的细节:大爷领着孙子发口罩。而当整件事情交代完成即将收尾的时候,作者使用了“我们不挣这个钱”这句,重复题目的手法,即是点题也是再次转场,让我们的思绪沿着这句题目抽离出具体的事件,鸟瞰整个社会环境,并引导读者将呼之欲出的感受共鸣:“在我的眼里爷孙的背影变的高大”表达出来。而这里的“我”即是作者本人,也是每一位读者自己。

回顾诗的结构,全诗由宏观场景描写到具体事件的近景表达,通过一个“我”字转入更细致的主观视角,体现了诗人娴熟的调度技巧。

当下应景诗总会谈“武汉”,谈“白衣天使”,谈“新型冠状病毒”,而沙鸥却选了“口罩”,这是一个有些平凡甚至不大起眼的元素。正如网上所说“口罩成功战胜了猪肉成为当下热销”。这种从“不起眼”到“最火热”的反差促使本诗在节奏上就具备了艺术创作的张力。

“口罩”元素也直接击中了百姓内心最敏感的契点,“口罩的质量”、“口罩的来路”,“是卖还是送?”……一下子勾起来我们紧张的情绪。我想这正是“文艺创作人民性”的特点体现,只要反应大众关心重视且广泛代表的题材就会有良好的社会回响。

“口罩是用来防病毒防寒的,我们不挣这个钱”。通过诗歌的发声和新媒体平台的便捷性,将我们的情绪迅速输出,将我们认可的正能量的观念准确而有力量地传递给更多的人。

口罩作为常用医护品寓意防寒防病毒,是有效阻断新型冠状病毒的重要途径,是与人们的生命息息相关的重要元素。因为口罩是消耗品,库存一般不会大量囤积,在眼下百城空巷、全民抗疫的特殊时期,一“罩”难求的事实造就了本诗的创作契机。通过口罩卖还是发的讨论引发人们思考,同时映射了全社会共同希望早日解除疫情恢复正常社会秩序的美好愿景。这从全诗最后“春的花蕾正含苞待放”中可以看出。

诗歌《我们不挣这个钱》从口罩入手,使用借物抒情的方法,从一个小小的口罩,和爷俩的简单善举反映出人性的光辉,也牵动读者联系自身境遇,并由此呼吁人们重视口罩防疫,批判乘机涨价的不义商家。这无疑是正能量的,符合当下时代的需要和人民价值取向的正确引导。

我们不挣这个钱(沙鸥)

我们不挣这个钱

口罩是用来防寒的

口罩是用来防病毒的

平常不起眼的口罩

在庚子的春天里

一下子紧俏起来

药房空缺

商场空缺

医院空缺

有时身价倍增的东西来得突然

似乎没有一点理由

有时善良就在某一瞬间

一个大爷

领着孙子

走向萧条的街头

看见没戴口罩的路人

便送口罩

一会儿就发了四百多个

这引起了某人的注意

这究竞是为了什么

这样紧俏的物资

不是卖而是发

路人

拿到口罩

将信将疑

说口罩很贵

完全有理由

可以卖给需要的百姓

老人憨笑地说

我们不挣这个钱

我们只想在这困难时刻

出点微薄之力

我们不挣这个钱

下着阴雨的天

也有了些光亮

爷孙的远去的背影

在我的眼睛里

变的越来越高大

我看到了春的花蕾

正含苞待放

看见那束光

西边(诗人、诗评家)

灾难最能考验人类。在无数次灾难面前,人性的光芒反而更加耀眼。

面对这些忘却生死奔赴前线的特殊逆行者,诗人们用含泪的眼睛、用敏锐的心灵、用发自肺腑的虔诚,去抒写内心感动、从不起眼的角落拾取细节,歌咏这些当代英雄,用文学传递力量,用文字传递真情。他们积蓄的泪水,能催开春瓶中的花枝,涂抹出璀璨的朝霞,喷薄出翻涌的岩浆与潮水。

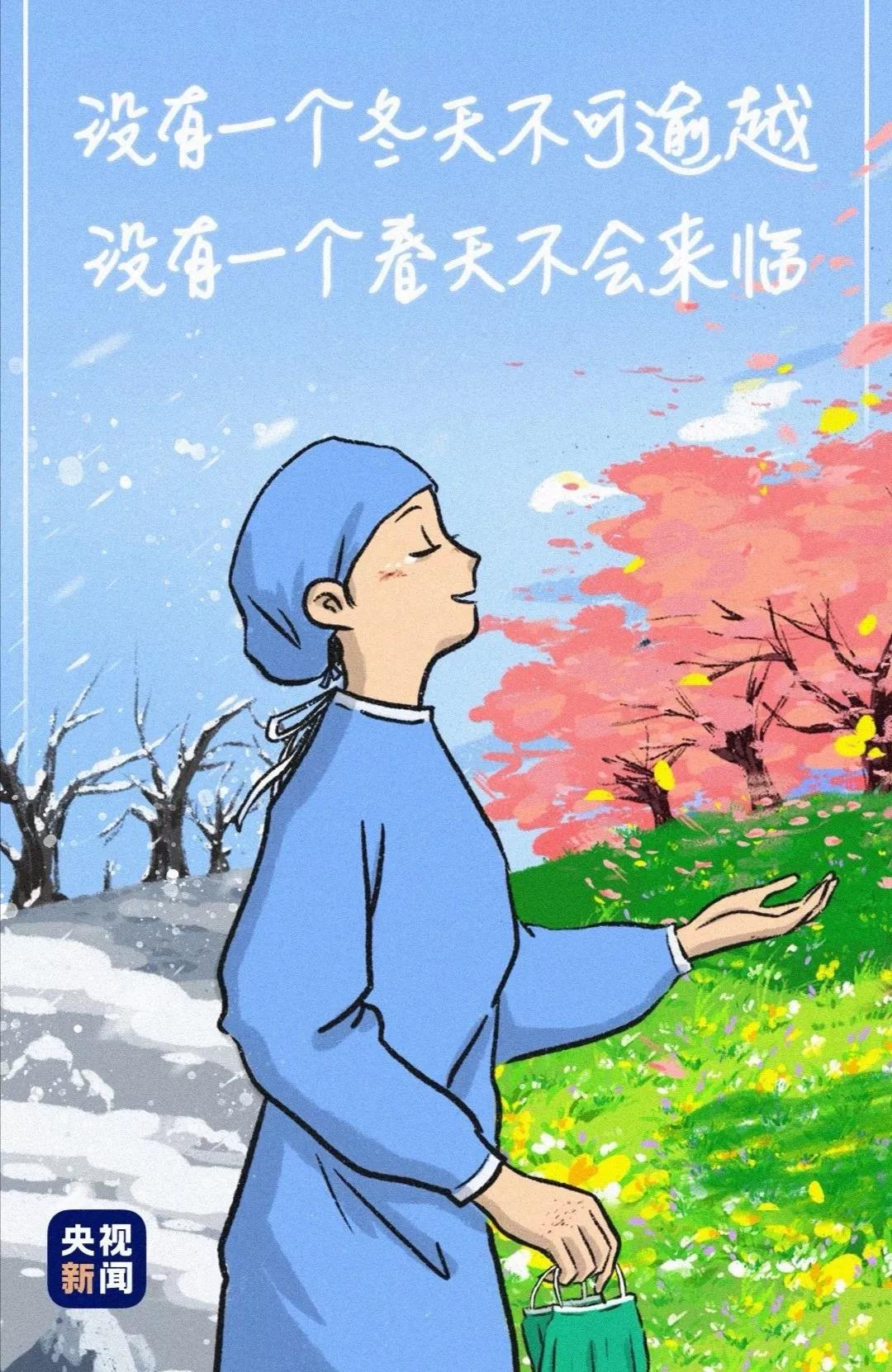

陈亚东的诗歌《生命的表达》围绕“生命”来表达,有宽慰也有辩解。用“一种生命的温度\却为生命的春天催芽增绿”。诗中所写的逆行者,是疫情爆发后马鞍山市请缨前往武汉的三位护士,“三朵花与枝”离别亲人,毅然融入驰援武汉的天使洪流。其实,写他们,真不需要什么艺术夸张,只需要忠诚记录就可以了,记录下“妈妈,我去远方,别牵挂”,记录下“老公,你放心,等着我”,记录下“老婆,别难过,没事的”。这些话语如融化坚冰的春水,“徐徐流动渴望春天的序曲”。雪莱的句子也在这个冬天被擦得格外明亮,是的,冬天来了,春天不会远了。

诗人许敏写下《当钟声敲响——献给奔赴抗击肺炎疫情一线的钟南山》,手法很巧妙,采取拆字法取象成诗,落笔很轻,但是蓄情却极重。由“钟”字联想到大吕黄钟,一国重器发警世之音,也发晨曦必至之声。“将信念搏动的频率传递给/被毒雾笼罩的江城/还干净的肺叶一片蓝天白云”这位老人敢医敢言,是在席卷大地的疫情中,成为国家信念的象征,巍峨不倒的山岳。诗行中隐含诗经里的南山和魏晋唐宋时的终南,却都是为了衬托这位可敬的老人。

纪开芹的诗《庚子年大寒》围绕雪构筑意象集群。雪片飞舞,那是白衣天使,他们落向武汉、落向每个需要他们的角落,而春天的暖意,最早就是从他们身上传递出来的。他们如雪片一般渺小,聚集起来,却又如巍峨雪山一般无比高大,他们一起对抗着病毒风暴,铸出时代英雄群像。无论怎样的风暴,都无法摧垮这样的巍峨雪山!诗中“每一朵雪花体内都蓄满了火”,是一种悖谬表达,包含深刻的思辨,聚合了火焰般的内心和身土不二的爱国信念。

《武汉,武汉!》以第一人称视角写封城后清冷寂寥的武汉,那些往昔的玫瑰香气、鲜花、烟火和熙来攘往的人群已消失不见。在这个夜晚应该哭泣,可是“我不哭”,因为有希望存在。拯救一座城池的力量,来自那些希望的新芽。诗人知道,“无论外面有多黑/我都可以看见你/那些在黑暗中,逆行的人——那些坚毅的白衣人/你们,就是暗夜中的光/你们将为一座城/将为中国/捧回平安与幸福的晨曦”。

朋友圈一直流传着一句话,哪有什么岁月静好,是有人在为你负重前行。

这场疫情,让人们看见无数道光束正从大地上迸射。这些光芒,我们不该让它们消失,不该在时间里遗忘。我们应该去捕捉,去定格,让它们史诗般凝固成新时代最强音。

白衣天使的面孔

——评高峰《从传递窗里取岀年夜饭的白衣天使》

唐宁(安徽大学文学院16级本科生)

《人民日报》昨天发微博说:“哪有什么白衣天使,不过是一群孩子,换了身衣服,学着前辈的样子,和死神抢人。”配图是一个身着白大褂、头戴蓝色消毒帽的女医生。她很年轻,稚气未脱的面庞一片苍白,伤痕累累。

在这场疫情防控阻击战里,有许多这样年轻的巾帼英雄奋战在第一线。高峰老师的千字诗《从传递窗里取岀年夜饭的白衣天使》便把目光投向了她们。

诗歌从“一股寒彻骨髓的风”开始,这股寒风毫不留情,从腊月刮至除夕,从街巷刮到重症监护室。第一小节,作者把读者的眼光聚焦在除夕之夜的医院之中。

然后展开的是对白衣天使群像的描摹。疫情最严重的武汉如“一列巨型火车”奔跑在生死线上,开火车的是一群白衣天使。“这个冬天没有下雪,白衣胜雪”,诗里如是写道。作者称她们为“真正的英雄”。她们挺身而出,虽然并不伟岸矫健,甚至在口罩、眼罩和防护服的包裹中“笨拙而又行走踉跄”,但是身怀绝技、心怀天下,有着引领生命走出黑暗与苦难、走向光明与幸福的力量。而这些真正的英雄,隐姓埋名,默默奉献,只给我们一个个模糊的背影、一张张看不清的面孔。诗人做出了两个精妙的比喻,他把医用防护服比作太空服,“为生者航天,摘取生命中不灭的星辰”;比作潜水服,“为危者深潜,探得璀璨的珍珠”。把医护人员的工作与星辰大海相联结,意象宏伟,立意浩远,动人心魄。

接着,作者落笔至白衣天使们的年夜饭。她们在这特殊的日子没能离开辛勤的岗位,回家与亲人团圆,只在休息的间隙,与同事们共享“塑料盒包装的年夜饭”。特殊时期,诗中送年夜饭的“我”也只能通过手势和对讲机向她们传递新年祝福。“我”打开密封的不锈钢传递窗向外的门把盒饭放进去,关上门,里面的人再打开向内的门取出大家的年夜饭。“我”看着医护人员们一层层脱下口罩面罩防护服用餐,“心疼不已”——她们是几个青春稚嫩的女孩子。她们是父母的乖女儿,是老师的好学生,是爱人心中的牵挂,在国家的危急时刻,她们把这些暂且放下,冲上前线救死扶伤,贡献自己的一份力量。“我”不仅看见了她们的年轻,也看见了她们的辛劳:“面庞上,因为长时间穿戴面罩、口罩而勒出一道道深深的褶皱”。就是用这样的付出与牺牲,她们在狭小的病房里为垂危者撑起一片希望的蓝天,“仿佛用自己一夜之间的苍老换取生命的新绿洲”,诗人如是说。

千字诗歌,字字饱含深情。诗人通过描绘一顿特殊的年夜饭,一群可爱的、令人心疼的人,向奔赴在防控疫情一线的医护人员们致以了崇高的敬意。每一个白衣天使,拥有的都是一张平凡的面孔。而伟大,总在平凡中诞生。以诗歌的名义,向所有白衣天使致敬!

充盈的细节和丰富的形象

——评高峰诗作《从传递窗里取岀年夜饭的白衣天使》

鲁旭敏(铜陵市文联科员)

本首诗歌最大的特点就是细节的详尽展现和人物描写的丰富。

诗歌的题目“从传递窗里取岀年夜饭的白衣天使”,将诗人的眼睛聚焦在一个特定的镜头中,聚焦在除夕夜奋斗于第一线的医生护士身上。

1.

平实的形象——基于现实场景的描摹

对于这些“白衣天使”的形象,诗人没有使用过多简单的词语,一味煽情,而是用更加具体的形象来展示她们真实的样貌——“不伟岸、矫健”,在口罩,眼罩和防护服的重重包裹中,显得“笨拙而又行走踉跄”。

不同于常见的轻盈美丽的天使形象,诗人将这一场景还原给大众,让读者明白在无硝烟的战场上,这些“天使”是和我们一样活生生的人,也正是她们用活生生的肉体去带领我门穿越生死。

2.

想象的飞升——从防护服到宇航服

接下来,诗人将这一形象进行升华,将医生穿着的防护服和太空服、潜水服进行类比,使得整首诗歌的基调由沉痛转向希望,医生护士像宇航员一样为我们摘取生命的星辰,像潜水员一样为我们探得璀璨的珍珠。

已经升华的情景如何落地?诗人价格宇航员回归地球的场景和2020年新年钟声的敲响拼接在一起,将想象落地到现实,让除夕夜、年夜饭这样熟悉的场景带领读者进入到整首诗歌最为重要的一幕。

3.

回到现实——通过传递窗的爱与真情

“我”站在门外,通过不锈钢传递窗为医生护士送饭。在这个场景中,医生在窗的另一边,脱下防护服,摘掉口罩和面罩,让我们第一次看清这些英雄的面目。在臃肿的防护服下,竟然是一些普普通通、稚气未脱的女孩子。而长时间佩戴口罩在她们的脸上勒出一道道深深的褶皱。这个微小的细节和前文中“长时间被清毒泡皱的掌心”相呼应,为我们展现了一个个立体的无私奉献的医护人员形象。

全诗从现实写起,逐步升华,最后又返回现实,使整个诗歌的节奏颇有波澜。医护人员的形象摆脱了用形容词堆砌出的空洞概念,而是用丰富的细节还原真实的场景,让整个诗歌充满画面感,情感含蓄而真挚。

注:《逆行的天使》《永不言弃》《生命的期待》《点赞前线人》《吉祥白云》《从传递窗里取岀年夜饭的白衣天使》等作品详见省文联、省作协近期微信公众号推送的有关内容。