发布时间:2020-03-19 来源:安徽作家网 作者:安徽作家网

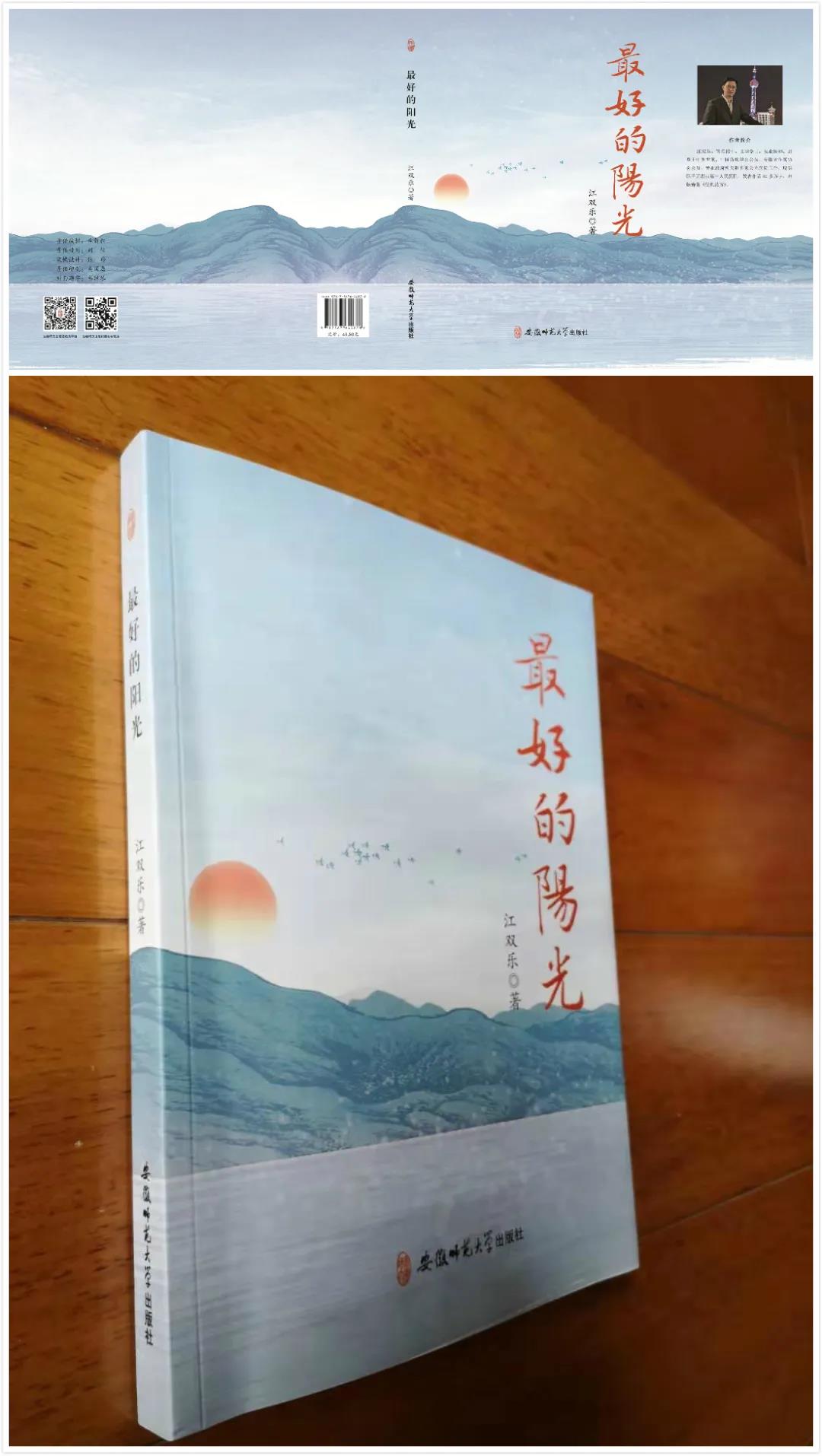

《最好的阳光》

内容导读(节选)

序

诗的本质,即诗人生命的自我展开。江双乐的诗,就是江双乐个人生命的展开,是江双乐对生命意义的追问,这种追问,既是哲学的,也是历史学的,更是诗学的。这本诗集,就是江双乐的生命状态。

江双乐的职业是医生,他的追问肯定与生命的状态特别是病态有关。这种病态,显然不是医学意义上的病态。他把手搭在时代的脉搏上,要给时代开一剂药方。在他的这个诗集中,充满了中草药的气息、手术刀的微光。在《8月19日——写给首个中国医师节》一诗中,可以看出他的独特视域:

8月19挂着听诊器,穿着白大褂

翻着《黄帝内经》和《伤寒论》

手术刀和望闻问切,在

朝阳的啼哭和如血的残阳里

亲切交谈

温柔的手术刀,锋利的望闻问切

填满了8月19所有的缝隙

和从深水区折射的目光

在我们的生命路途中,免不了要进几次医院。除了孕妇,一般人进医院,都心怀畏惧,有一种左右不了自己的感觉。

在《医院》中,江双乐写道:

手术刀,麻利地切开

无影灯制造的硕大的恐惧。

在《雪白》中,他写道:

我的肺腑吸入了太多的

雾霾

黑色的破碎蠢蠢欲动。

在《咳》中写道:

咳嗽的冲动在烈日下

已经蛰伏了一个季节。

在救治病人的过程中,江双乐成了一个救赎者,时间一久,也成了一个自我救赎的人。

人的最终救赎,是灵魂的皈依。用海德格尔的话来说,即“在家”状态。人的一生,既有《伊利亚特》的精神远征,又有《奥德赛》的精神回归。回归与远征的途程同样遥远,同样要跨过千山万水,艰辛不易。中国人一贯认为“外面的世界很精彩”,重视远征,叫“打天下”,但不讲灵魂的回归。《三国演义》自不必说,《西游记》就是一部精神远征作品,师徒几个取到经文之后,回归篇就成了蛇尾。《水浒传》也是如此,最精彩的就是各路好汉被迫离家的过程,林冲也好、武松也好、宋江也罢,都是,待他们在梁山聚会,文笔则失去了光彩。几大名著,只有《红楼梦》是个例外,描写的是“在家”状态,除了后四十回的争议外,这也是红学兴盛的重要原因。生命要远征,肯定就是飘忽无据,既然“在家”是一个理想状态,这就引出一个坎坷“归家”的命题,诗人江双乐敏锐地观察到了这一点,多角度地描述了当代中国人的“无家可归”与“有家难回”。

在《异乡的烟》中,江双乐写道:

在异乡,点着了一支烟

一条孤寂的线

摇摇晃晃

出了窗子的边缘。

在《远离》中,他写道:

我是这个城市的陌生人

现在坐在这个地方的21层……

我收回被江水带远的目光

和低处的无数个闪灼的车灯交流。

在《孤独的荒地》中写道:

你赤脚踩在儿时的土里

你想到了爷爷和父亲

你越干越有劲。

在《对视夕阳》中写道:

直到一枚弯月

点亮路灯,回家的路不会黑。

关于生命的返程与自我认知,江双乐干脆写了一首《回家》的诗,直接表达“一辈子,不停地回家、离别”这种精神的苦楚。节略如下:

故乡安放不下肉身

他乡无法寄存灵魂

一辈子,不停地回家、离别

回家总是在体内醒着

睁眼数着满天的繁星

一声乳名捧住沉寂的泥土

离别的锋芒突然在栅栏外

戳破枫树的泪滴

一辈子都在回家

一辈子都在离别

一辈子,都在回家,回家

“非本真”状态,是当代人的典型特征,人们生活在“常人”之中,在大部分时间里迷失了自己。“哪里有危险,哪里就有拯救”。诗人,既然是诗人,就能在理想与现实的危险对撞中,经常回归到“本真”状态,像“一只自由歌唱的燕子”,达到荷尔德林式的“诗意栖居”。

在《晴雪》中,江双乐写道:

老郎中须髯皆白

望闻问切,见怪不怪。

在《冬日的阳光》中,他写道:

午后,我坐在阳台上

读意象派诗选。

在《流水带不走沉潜的星光》中写道:

把《黄帝内经》和诗集一起刻在墓碑上。

在《噪音》中写道:

好在,望闻问切之后

故乡菜子湖,纯洁的候鸟

水淋淋的叫声,在不断地长大。

在《这样的生活》中,他写道:

《黄帝内经》的阴阳五行

在泰戈尔《生如夏花》的王国里

获得新生

朋友的诗集已经读了一半

我的长诗,正在寻找最能打动人心的诗意

开出我的《经典药方》。

我把最能体现江双乐生命状态与生活方式的《诗挂在阳台上》中的一句,作为结尾:

诗挂在阳台上

有风进出。摆动。

诗人简介

江双乐,笔名郎中,安徽省作家协会会员。发表文学作品60多万字,出版诗集《经典药方》、《最好的阳光》。