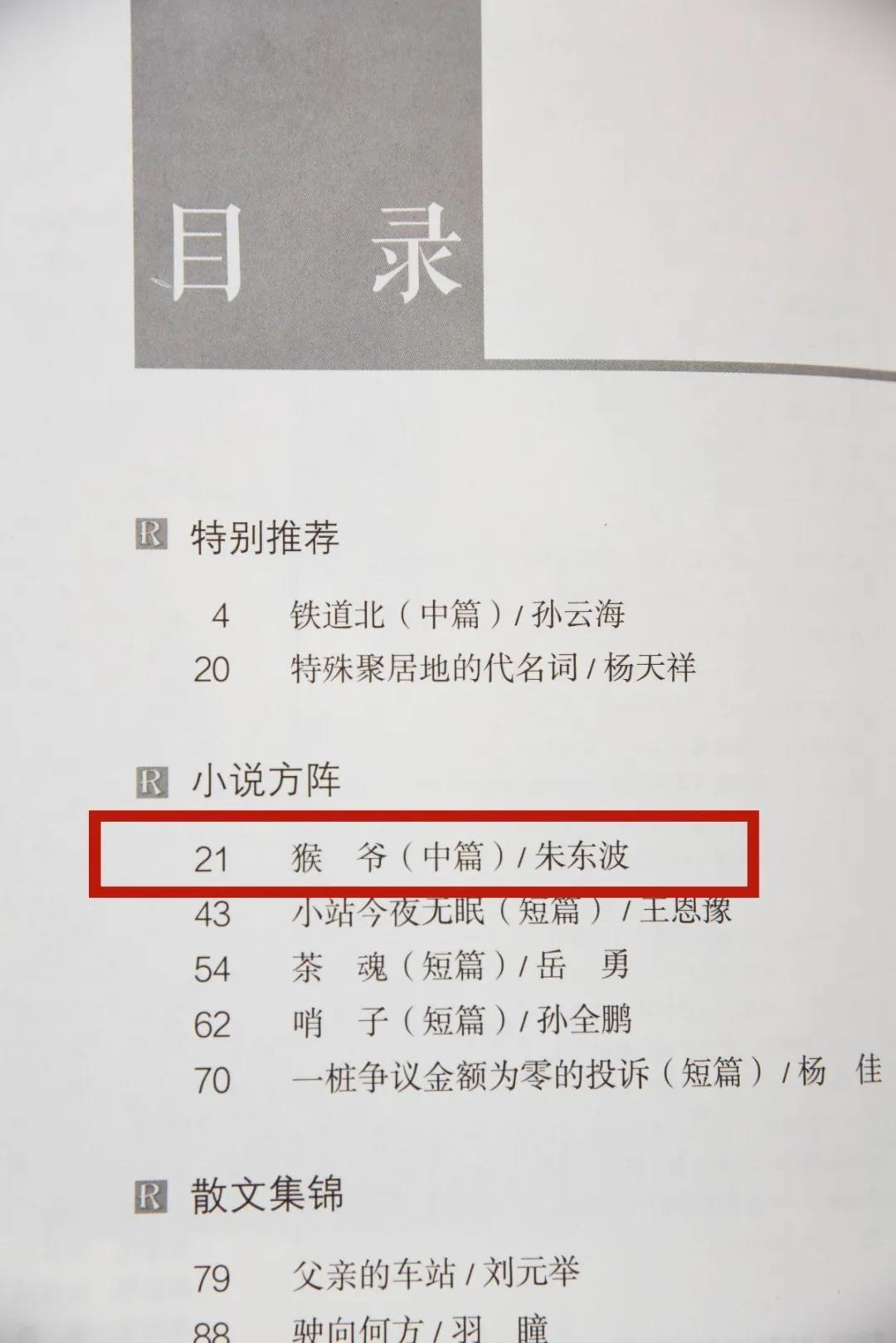

作家朱东波中篇小说《猴爷》刊于《中国铁路文艺》2020年第4期。

精彩阅读(节选)

猴爷

朱东波

一

黄石鼓镇上,众人印象最深的去处,当属理发店,我家乡的人称作剃头铺子。剃头铺子,在最热闹的中街上,靠路北,一溜三间立了红漆廊柱、高挑着廊檐的店面。店面镶一排赭褐色的斑竹花门扇,每日都擦洗得油亮亮的,看着很是别致。这样的斑竹门脸,在八十年前的皖北平原上,是极为稀罕的。铺子东侧隔了个小套间,是休息室,西间是烧茶、洗头和等候剃头的人闲坐的地方,与中间的理发厅贯通着。大厅里,摆了四张古铜色的红榆木座椅,三张面朝东,一张面朝西。每张椅子前,都有一面黑幽幽早已褪尽了光亮的穿衣镜子,客人坐下,照一照,勉强看见个大概的自己。要是客人仰脸剃须,或是歪脸采耳,还能瞥见另一道景致,那就是贴着房横梁下面的悬匾。西梁下面两挂,东梁下面三挂,各自长短不一的俯吊着,都是那种油彩的写意画:有一苇渡江的达摩,老子骑牛出关,庄生梦蝶,韩湘子戏牡丹等。不知作画的人有意还是无意,画里的景象,皆画得有些夸张变形,更兼被久远的尘灰覆蒙了,轮廓就很暗淡。但就是那份绰约朦胧,反而透着些禅意,很能给人遐想。

面朝东的三张座椅,是徒弟使的,一些孩子和大部分不怎么讲究的人剃头,都去那里就坐;单独面朝西、对着半面山墙的座椅,是师傅的,那是街上有头有脸的体面人物的去处。师傅姓李,原是有名字的,只因他长得嘴长眉骨高,又因深眼窝里镶着两粒朗星似的小眼睛,街上的能人,便给他送了个很动感的外号:猴头。猴头是长辈或要好的平辈人那样喊他,晚辈的,一般都称他猴爷。其实,猴爷并不像他的外号那样动感,人反倒是很肃静的,也很稳重。做活时,偶尔和客人插句话,不仅说得悠缓,还总要裹点风趣的包袱,让听的人品酒似的,听着,等着,琢磨着,平添了几分受用。猴爷早年考过童生,因科举废除作罢,后又学艺南京,亦出自名师门下。在这平原腹地的周边方圆 ,他的理发技艺是出了名的。阜阳、颍上、亳州、蒙城、凤台、凤阳诸府县,常有达官名流慕名前来,请他理发,或是做头。响得最远的,当数与河南南阳镇的镇台(挂侯衔)郭殿邦大人的一折子,老少好几辈过去了,古镇人至今仍在显说。

那是个初夏的午后,铺子里乏客。偏西的阳光透过斑竹花门子,花花地照在茶炉上,小师傅们,也都在昏昏欲睡。正这时,长街上突然响起一串异动,一辆披着绣盖顶,镂花镶玉的豪华箱式马车,戛然停在门前。因路经黄石鼓、回东城集修坟祭祖,郭大人的四姨太见是座热闹古镇,又快到家了,就想着要清理清理这一路风尘。待寻至猴爷的剃头铺子,便下了马车。走入店堂,那四姨太散开秀发,就急盈盈地示意随从。随从慌忙从拜盒里取出两颗白里透红的鲜鸡蛋说:“太太洗头”。

恰巧猴爷不在,几个徒弟一见带着随从的四姨太那派头,先就懵了,又见递上俩鸡蛋说洗头,就更懵了!谁也不知道,洗头要鸡蛋做甚,几个人急得面面相观。亏得大徒弟应可脑筋转的快,连忙说:“太太,你是贵客,须得俺们师傅伺候您老!请您这边稍坐稍等,我去请师傅。”

不大会儿,被找到的猴爷背着手,慢悠悠地溜达回来。进门见了四姨太,先道了个安,随瞥见徒弟们早已将浴盆里勾兑好了温水,便顺手接过随从手里的鸡蛋,捏一只细白瓷碟子,单手啪啪轻磕两下,然后拇指一拱一篦,两股银亮的蛋清被流畅地淋进碟子里。这时,门前看景致的,已是围得人脸堆山了。

蛋清备好了。扔了蛋壳蛋黄,猴爷先净了净手,随即捋挽起四姨太的长发,开始浸泡揉洗浮尘与油腻,几度漂摆后,沥水以罢,才开始打抹蛋清。只见猴爷将一瀑拖下的黑发盘在一只铜盆里,然后将汲了蛋清的双掌,柔滑飘逸地梳理进那瀑秀发。接下来,众人看见,猴爷的十个指头,奇妙地灵舞着,飞快地于黑发丛里穿行拂摆,活似鳗鱼于飞流间炫动着游走的一般,魔幻得叫人看不过来……他一连串的手彩律动,把门前那些攒动的人脸,早看得如比目鱼一般,人人张嘴,个个瞪眼。门外原是人声喧喧的大街,一时间,竟也突然变得如剃头铺里一样,鸦雀无声。

头洗好了,四姨太捋着丝绸般爽滑柔韧的长发,一手用米兰色丝绢围巾托着,轻轻移步,到斑竹花门子前照了照,阳光里,那头发闪着刚蓝色的黑光。

“——李师傅,您了不得!”四姨太赞叹罢,又柔柔地道了一声谢,然后就出门上了马车。落轿帘子的瞬间,四姨太回眸一笑,灿然而去。

不大会儿,一甩着斗笠穗子的清兵跑进店里,很谦恭地给猴爷施了礼,跟着埋下头,双掌托举过顶说:“李师傅,四姨太赏银洋十块,请!”

猴爷笑了笑,呲啦一声撕开红纸封皮,只捏下两块银洋说:“兄弟,回禀四姨太,钱我收下了,请代为致谢!”那清兵捧着剩下的八块银洋,先是愣了一刻,接着,急忙躬身,又紧施一礼,然后一甩马褂,匆忙离去……

二

转眼间,二十年过去了,大清朝换了民国。年轻的猴头,如今已四十有五,早修成了受人尊敬、享誉乡里的猴爷。

又是个初夏时节,古镇一如既往的宁静。因是个背集,大街上,人少树荫多,显得很是清幽。剃头铺子里也很安闲。猴爷坐在一面方凳上,腿上笼着一只小巧的红瓦茶壶,正眯着眼微眠;东侧的理发椅上,两个剃完头不愿走的熟客,一直在跟三个东斜西歪的小理发匠悄悄地扯闲。东南晌的时候,有个人影了一影,就进了店堂,径直到猴爷身边的理发椅子上坐下,接着粗粗地说一声:“剃头。”三个徒弟听了,都转过脸来,用不快的眼神,瞪那陌生人。其中一个徒弟暗想:那地方也是你坐的吗?随即招呼道:“到这边来吧。”来人似未听见,坐着纹丝不动。猴爷开开眼,于后条几上轻轻放下茶壶,对徒弟略招了招手,微微一笑,那意思是:外乡人,对咱不熟悉,就我来吧。

来人四十岁上下,中等身材,粗布旧衣,一身农人打扮。猴爷观察吧,便一手轻抚来人的肩头问道:“客官,敢问是要光头吗?”来人抬起粗憨的方脸,看一眼面前模模糊糊的镜子说:“刮光头。”“哎,”猴爷应着,先引他去西间里沐了头,又在他脖子里加围了一片遮巾,然后扯起挡刀布带,把刀反反正正地挡了几挡,转身扶住客人的脑袋,猴爷就开始娴熟地捻指走刀。刺啦啦,一阵清脆均匀的声响过后,很快,头就光好了。来人问:“好了?”猴爷说:“好了客官。”来人在自己青煦煦的光头上用力摸了几把,涩手。于是,先皱皱眉,又摇了摇头,随手从腰间钳出一块银洋,二指一甩,当啷一声,银洋拖着带回音的鸣响,在穿衣镜下的条案上被弹起后,雪蝶一样飞快地旋转,兜着圈子忽闪银光。那干净精准的弹指手法,着实令人称奇。一时间,猴爷的双眼又聚成了朗星状;几个徒弟也惊得面面相觑。大徒弟应可张着大嘴想:乖乖,光棍人剃头,也只赏五六个铜子儿,至多一个大铜板。一块银洋,那可是二百个大铜板呦!这是什么来头?

来人站起,掸了掸两只袖口的发屑,回身对猴爷略禀一禀手:“李师傅,领教了!”说了,陡然昂起头来,又端一端肩膀,健步走出店门。那举止,竟与来时判若两人。

愣怔了好大一会儿,猴爷才收了他朗星似的目光,锁一锁眉骨,心里说道:大意了!跟着又眯一眯眼,便记下了那人的影像。

隔不几天,那人又来。其实,猴爷一大早就掐好日子,并做了安排;知道今日定要会他,已留意几个时辰了。那人刚一跨进门槛,猴爷便迎上去,抱一抱腕儿道:“客官,赏脸了。”那人似乎点了一下头,也不答言,雄武地走向理发椅,直接落座。从脚力上看,猴爷吃准了:此人定在军阶。故而,猴爷也不搭言,也不再请那人去西间里沐头,只是拿眼神溜了一溜。徒弟们很快便摆了方凳,支了浴盆。猴爷取一面崭新的白羊肚子毛巾,缓缓地浸润了,沥水,接着一遍一遍地重复着,将那人的头温热地濡洗了好几番,才示意徒弟们撤去盆凳。

一切收拾停当,猴爷抬双手,先张了张掌心,用力挺了一会儿十指,才捧住那人的头,开始轻轻地抚摩。不大会儿,那人便迷离了双眼,好似早有准备似的,稳稳地迎合着猴爷十指的揉摩,安然入定。猴爷开始循序渐进地运指发力,先柔后刚。那人的面部越来越放松,越来越滋润,不一会儿,便极为适意地舒张了全部身心。这当儿,猴爷的食指,已游揉至梦百交,只见他绷一绷脸腮,又耸几耸眉骨,突然运气凝指一点。那人稍觉微痛。紧跟着,一阵酥酥软软的酸麻,海水一样潮上来,很快浸淫全身,之后,整个人便如梦似幻着,渐渐地,就跌入了一种说不清道不明的妙境。那状态,确实很难说得清楚,整个人似睡非睡着,但心里似乎啥都记得,欲醒又欲罢不能,只觉得一颗离了躯体的元神,总是贪婪地追撵着那份儿随心所欲的舒坦,那份儿随意念乐悠悠的极致的飞升与逍遥,陶陶然,美如登仙……看看到了火侯,猴爷一手捏了剃刀,一手岔开大三指,鼎脚似的灌满了力道,尽量地绷起每一处头皮,特别是坑洼处,如若指头的蹬力不够,很难鼓起。可猴爷毕竟是猴爷,但见刀锋走到哪里,哪里的头皮就随即隆起,仿佛猴爷的指头不是在头皮上运作,而是在皮下随意地撑着。鼓起的头皮,毛孔都张开了,发根钢针似的从根窝里坚挺出来;只见刀过处,回复原状的头皮,皆呈鲜亮亮的肉色,纯净净的,连黑青的毛囊都看不见了。

平常光个头,就算是贵客,至多也就一刻(十五分)钟;可这一次,猴爷却用了半个时辰(一小时)。洗眉堂,刮鬓角,净唇须,清理头面,等把一切都打理得清清爽爽了,猴爷才净了净手,抬中指对着那人的耳轮,“叮”的弹了一下,接着又“啪啪”拍了两记响掌。

那人醒了,快意地打着哈欠,把双臂伸到了最长,尽兴地挺了挺,才收回手,摸着鲜红光亮的头,眯眼对着乌黑的穿衣镜子,幽幽地沉浸了多一会儿。起身的时候,那人运着气,触电似的劲烈地打了个抖,便即刻又回复了一身的刚性。走时,他连一声谢也没给,只从腰间摸出两个小得可怜的铜子儿,轻轻放在镜台上,就转身离去。只是,在将要步出门槛儿的瞬间,那人又突然一个定格,扭回脸来说:“这是上回的钱。”

那人走时,日已过午,正是生意的空当时段。猴爷打发过徒弟们轮流去吃饭,自己也因心情愉悦,准备去吃老易的洋馆。这当儿,留守的大徒弟应可小声问他,“师傅,那人可会来了?”猴爷耸耸眉骨,深深的眼窝里蓄了笑意说:“结下‘梁子’啦,随缘走吧,我跟他已成朋友。”

果然,不几日那人又来;只是,不再似前两次那样面无表情。进门就是一副很亲和的样子,极像那久别归来的相熟,笑眼搜寻着,跟猴爷接火。猴爷抬猴眼,稳稳地迎上去微笑道:“快请!”

那人没有去坐理发椅,只立定了不动。猴爷会意,悠悠地开了东间的小门,又请了个手道:“陋室里坐坐说话。”

进了东间里,那人看见,猴爷早已摆了几座,斟好了茶盏,正氤氲了满室茶香。于是便急忙禀手施礼:“李师傅,看来你早有准备!”

猴爷说:“别客气,结缘会友,待客之道,应该的。只是,是否请门外的那俩弟兄,也进来喝口茶水?”

“李师傅好眼力!”那人惊得两眼放光,钦佩地对着猴爷好望了一会儿,才回说:“不必了,他们在尽职。这样才好,不然,我哪来的自由?”说完就笑了。猴爷也笑了。于是,二人落座畅叙。

原来,那人姓曲,名长河,确是有军阶的,团职。正值抗战的非常时期,曲团长奉命驻守西淝河的大马湾,陈兵布防,待命阻止日军经大石桥南进。这一时期,汤恩伯军团正坐镇界首。大石桥,位于黄石鼓镇北两华里处,是近两百里河段,架在西淝河上的唯一的一座特大石拱桥,五大四小,共九孔,大孔可通商船,桥身宏跨一百余米,系徐州至武汉的要冲。

“抗日救亡,曲司令重任在肩呀!”猴爷赞叹道。曲团长笑了笑,随即摆摆手道:“还什么司令,我连家都没了……我是河北尚义的,沦陷了,父老乡亲都遗弃在日本人的铁蹄之下。离乡背井,从此漂泊天涯,我到哪里,都是举目无亲。今番有幸,能结识李师傅,如不嫌弃,就算弟在此处,上天垂怜,恩赐我一位义兄吧!”猴爷说:“曲团长你客气了。”曲团长拍了拍猴爷的臂膀,轻声地说:“哥,以后就叫我长河,一来避人耳目,二是方便我来此走动。”猴爷点点头。于是,两人倾心。

经那一番畅叙后,曲团长照旧一如往常,扮农人,着便装,自由的来来去去,与猴爷的情感,日渐笃厚。

三

转眼间,已是夏尽秋来。

忽一日,闲静安稳的小镇,突然地就不安起来——街头巷角,除去日本鬼子占领亳州城,杀了许多人,很快就进攻涡阳的传闻外,到处都在私语黑蝙蝠的事。剃头铺子,是小镇的消息驿站,许多稀奇古怪的事,都是剃头客们最先从这里传播的。黑蝙蝠原名叫朱酉福,是这一带的惯匪。隔不长,他就会做下一起杀人越货的事,或夜袭富宅,或绑票,或奸淫良家女子。这方圆百里,原是乡情依依,民风很淳朴的,经年累月的,平静得像一面镜子。唯黑蝙蝠,绿头苍蝇似的,时不常兴一绺子怪风,搅闹得民心不安。年年,县上都悬赏通缉,县保安队的快枪手们也到处围捕。只是这一带紧邻西淝河,水阔湾深,总也拿不住他。后来,县大队的人出于无奈,只好想办法,托了许多人,偷偷传信给黑蝙蝠,跟他妥协——大意是:兔子不吃窝边草,只要他离开这一带,不在家乡作奸犯科,就两下里相安无事,不再围捕他。这黑蝙蝠,也许动了一丝善念,从此就离了西淝河,往北,不知去了哪里闹腾。可惜的是,仅仅只安宁了两三个年头。大概是因为中日徐州会战,到处是布防的军队,没了立足的地方,这黑蝙蝠,又回了他熟悉的家乡根据地。

剃头铺里,乡长,乡公所的人,管街的,生意人,大家无不在议论黑蝙蝠的事。说是最近,黑蝙蝠有些邪性,自打重返家乡,就于淝河两岸疯狂地作案,三天两头的强奸杀人。县上出于无奈,就求助大马湾的驻军。驻军也早有耳闻,只是各有公务,地方上的事,不便插手;如今地方已求上门来,驻军理当出手。想着一览无余的大平原上,捉一个小土匪,应该不难。况且,就在驻军的眼皮子底下。于是,就派了几个侦察兵,昼夜暗访,只要一有情报,立即潜兵布控。如此周旋了半月余,情报也不假,眼线也盯得准,但大兵们总是回回扑空,仿佛那黑蝙蝠就是个飘忽鬼魂。这一来,非但没捉了黑蝙蝠,反而撩了他的兴头,竟与驻军结了对头;你前脚走,他后脚跟着就强奸杀人,还留下字迹羞辱大兵,做得愈加疯狂。据说,这事最终惹恼了驻军的司令,竟不惜调动整个特务连,遍撒西淝河两岸,并下了死令:只要傍影,当场击毙。然而,又翻天覆地的折腾了一个多月,依旧抓不到黑蝙蝠。结果,那驻军的曲司令很丢颜面,气得了不得。

每日里,净是这些传闻,猴爷早灌了满耳。他一如往常,安静地做着他的手艺,默默地只是听,谁说话,怎么说,都不插言。

一日向晚,铺子里渐凝暮色。快要打烊时,猴爷就对着空空的街面,出了会儿神,想着:今儿个又不会来了!早先,曲团长多是四五天来一次,这可是一个多月都没照面,他那头发也该有二寸长了。正想着呢,曲团长一晃就进来了。猴爷一震,赶忙上下看了几眼,曲团长头发并不长,身架子也没变,只是脸色有些灰燥。“哦,长河,快请!你咋这个时候来了?”猴爷问。曲团长顿了顿说:“先进屋。”于是,猴爷会意,便随他进了东间小屋,并反手掩了门。坐下后,曲团长也无心喝茶,只锁着眉,把这月余的烦心事,一股脑儿都倒给了猴爷。正是黑蝙蝠的事,跟传说的几乎不差。说完了,曲团长咬着牙,痄起两腮,凶凶地道:“尽他嚣张作恶,弟实无能,愧对一方百姓!”说完,鼻翅间冲两股焦灼的气流,接着又是一声无奈的长叹,下意识地沉着脸问:“咋办?!”

猴爷也锁起眉头,两只眼,在深眼洞里聚了两道白光,白光渐渐地就接通了两肋间早已灌满的怒气。他对着朝向前街的窗子,静静地凝视了一会儿,有些忘情地脱口自语道:“要逮他,还不容易!”

闻听此言,曲团长突然昂脸看他。

猴爷自觉失言,忙熄了情绪,赶紧改口解释说:“我是想,最好是以静制动,别再入他的套,是雾,总有散的时候;静待雾散了,日头也才会亮起来,照他无遗。”接着又委婉地劝慰了几句,最后说:“长河,你少待,我让徒弟们点上吊灯,马上给你光光头。”

“不用了——哥!”曲长河突然立起,跟着解释说,“我团部有专职理发的。这次来,主要是跟你吐吐烦心事。我这就走。”说完,就抓住猴爷的两手,用力地向下撴了撴,那意思似乎在说:老哥哥,来跟你叙叙,这心里,痛快多了。

曲团长走时,街道两厢的房顶上,已扬起一柱柱的炊烟,裹升的柴灰里旋动着火星子,天黑透了。立在街心,盯着曲团长离去的背影,猴爷攥了攥拳头,狠狠地咬咬牙道:“这个畜生!当杀!”

作者简介:

朱东波,笔名六得一,网名卧霞村人。作品见于《飞天》《天池》《百花园》《安徽文学》《清明》《中国铁路文艺》等刊物。朗诵诗《打工者之歌》获第三届中国农民歌会创作大奖;中篇小说《渔人三章》获安徽省第二届小说对抗赛铜奖; 短篇小说《石榴红了》获《安徽文学》第二届年度期刊二等奖; 中篇小说《蒲溜三爷》获第三届安徽省中长篇小说精品扶持工程二等奖。