发布时间:2022-11-23 来源:安徽作家网 作者:安徽作家网

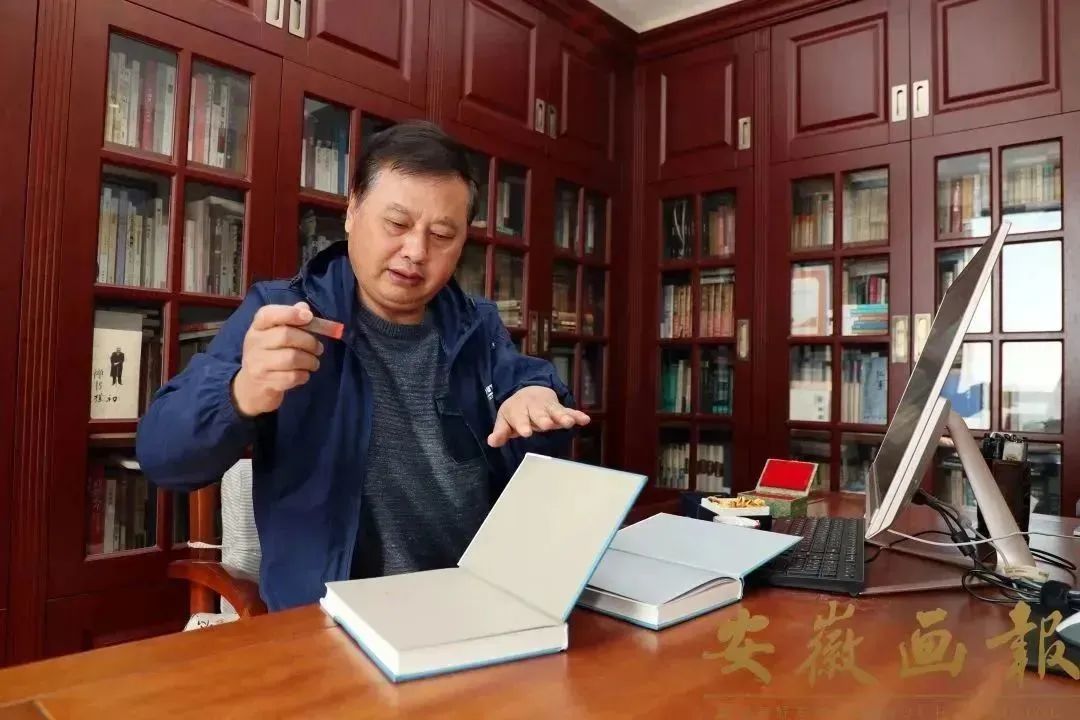

许春樵正在创作中

著名小说家许春樵长篇新作《下一站不下》,于2021年年底和读者见面。这部历时5年创作、改稿11遍、删减近30万字的小说,人民文学出版社和《小说月报》(原创版)联袂推出后,立即获“2021年度中国当代长篇小说论坛”读者网络投票第三名,腾讯“探照灯2021年12月好书榜”,这部小说还将以影视的形式与读者见面。

小说描写下岗职工宋怀良的“创业史和奋斗史”,以及在时代背景下主人公的情感纠葛。以一斑窥全豹,通过刻画个人的命运,描摹出近30年中国社会经济发展的缩影。书中公司的起伏、荣衰准确记录了改革开放初年中国私营经济草莽英雄式发家的历史逻辑。

许春樵曾任安徽广播电视报记者、编辑部主任、安徽音像出版社副社长、安徽文学院副院长,现任安徽省文联副主席、省作协主席、中国作协全国委员会委员,从事写作小半生,著有长篇小说《放下武器》《男人立正》《酒楼》《屋顶上空的爱情》,中短篇小说集《谜语》《一网无鱼》《城里的月光》《生活不可告人》,“许春樵男人系列四部曲”、散文集《重归书斋》等10多种500多万字。许春樵一直以文字为伴,对万事万物都很松弛,唯独对作品严谨。

长篇新作《下一站不下》书影

“我这个年龄,对自己写的字负责就行”

《下一站不下》是一个字一个字磨出来的,那天投资方来的时候,他说:“这里面的台词我一个字都舍不得删,很多场景已经把我们导演的活干了。”

尽管文学跻身名利场,可从一开始写作,我就没有什么功利心,我只要对我写的每个字负责就行了,其他不考虑太多。我有好几部小说被影视机构买走了版权,这完全是守株待兔,意外收获,不是我个人设计和苦心经营的结果。小说一旦写好了,之后获奖、版税、改编之类的,不拒绝,不钻营,一切随缘。

我小时候最大的乐趣就是看小说。那时候在乡下,满眼是土地和土地上种的稻子和麦子,只要吃饱饭就行了,觉得认字没有多大意思,字只有在小说中变成了故事才有意义,不然这个世界是不需要文字的。

后来在华中师大读书时,在《芳草》发表的一个短篇小说,稿费275元,是我半年的生活费,这应该算是一次极大的物质煽动。我当过老师、做过记者、干过经营管理,但都找不到感觉。

《下一站不下》读书分享会现场

“文学不是对社会进行判断”

这部小说的主线是婚姻和情感,副线是宋怀良的事业线,这两条线足以隐喻和揭示时代的变迁和发展轨迹。

长篇小说是带有一种史诗性的时代生活记录,《下一站不下》从1992年邓小平发表南方讲话一直写到现在,在这近30年的中国市场经济改革的背景下,读者可以看到宋怀良的事业如何从发迹到溃败,吴佩琳如何从寻找婚姻情感安全到危机四伏与土崩瓦解。最初那一代企业家,大多数都是靠胆大就能挣钱,宋怀良就是这样一个初中毕业、下岗的小电工,成立装修公司,越做越大,成为庐阳最大的公司,但是草莽英雄,草台班子队伍,江湖作风,注定了他们无法克服的局限性。他们的发迹是伴随中国整个市场经济走向完善而起家的,他们的毁灭也是中国市场经济走向完善后的必然结局,他们是牺牲的一代,是历史进步的垫脚石,把时代的轨迹真实地呈现出来。在《下一站不下》中就是财富越多,内心越恐慌,内部的安全感越来越低,这是生活乱象全面围堵所造成的。小说中的女主人公吴佩琳看起来是跟老公吵架,其实是在跟整个现实社会吵架,宋怀良不知道她真正需要的是什么,担心的是什么。

小说不是简单地讨论是和非的问题,文学不是对社会进行判断,不是裁决,更没法给你指明道路,它只是把人们内心隐秘的真相和挣扎拎出来,然后让读者阅读的时候产生共鸣,这样文学的任务就达到了。所以,这部小说中的宋怀良和吴佩琳婚姻撕裂中,没有简单的对与错、是与非的判决,小说写的是“两个好人在一起没有过上好日子”,为什么?读者去判断。

《下一站不下》发表于《小说月报》

“所有的文字都是为小说准备的”

刚认字的时候,乡下能见到的文字,都在标语口号上。年龄太小,看不懂,就觉得将字印在旗子上、刷在土墙上、写在红布上,很无聊,没意思。一度我对认字很抗拒,不愿上学,因为字繁衍不出让人心动的景象。

大概是在小学三年级的时候,我读到了第一本小说《鲁滨逊漂流记》,鲁滨逊流落荒岛26年的传奇经历让我整整一个夏天处于梦游状态,我一心想着如何从家门口的那条小河出发一直漂流到鲁滨逊的岛上去,那个由文字而建造起来的梦幻世界太神奇了。从此我对文字就充满了敬意。那一年,我九岁。

此后到处找小说看,可全都被作为“毒草”查禁了。陆续看了一些《三侠五义》《水浒传》《敌后武工队》之类的小说,读一本小说,能兴奋好几个月,并且认定了文字唯一的用处就是写小说,如果文字不用来写小说,这个世界是不需要文字的。

上中学时,因特殊的年代,学校的图书室封死了,我们几个胆大包天的小伙伴在月黑风高的夜里,撬开窗子,翻进去,偷出了诸如《林海雪原》《吕梁英雄传》《三家巷》《卓娅和舒拉的故事》《三国演义》等许多“毒草”,轮流看完后,再偷偷地放回去。

弗洛伊德认为“童年经验”影响一个人一生的价值观与道德观。我童年记忆中对于文字的功能定位就是:写小说。

而且我也很盲目地认定,我之所以认字,就是为了将来写小说。

许春樵部分作品刊发节选

“所有的经历都与小说有关”

为了有小说读,我考大学填的志愿全是中文系。我在中文系四年,除了上课,几乎所有时间都用来读小说,觉得只有读上小说,那才是人过的日子。研究生的攻读方向是“文学批评学”,平时也是以读小说和分析小说为主。这就是说,我从认识字的少年时代起,几乎就没离开过小说。我发觉自己离开了小说就好像失去了活着的理由。

为了生计,我当过教师,做过报社的编辑、记者、出版社副社长,惭愧的是,没有一个职业能让我激情澎湃和全力以赴,因为脑子里装的全是小说,我在各种非小说的会场和酒桌上总是麻木不仁浑浑噩噩,像是一名被抓的壮丁或一个伪军,既没有职业热情,也没有职业成就感。折腾了四五年,我终于调到了省文学院做了一名专业作家,与小说重续前缘,一种简单而朴素的生活宁静而温暖。

我出生农家,自小跟土地和庄稼朝夕相处,背景性的缺陷注定了我缺少安全感并与当下的现实生活貌合神离、相互拒绝。坦率地说,我写小说除了热爱和痴迷于小说,还有就是害怕受到现实的伤害,是对当下生活的逃避;与其说是我选择了小说,还不如说是我逃到了小说中避难。写小说实证了“只有在审美活动中,人才是自由的”(席勒)。

从事专业创作这么多年来,我对小说充满了感激和感恩,我没觉得我为小说做出了什么贡献,反而是小说拯救了我。

许春樵近照

“文学几乎不能带来物质自信”

在一个物欲横流的时代,写作变得越来越困难,写作的热情与动力正在被强大的物质力量消蚀和瓦解。

年轻一辈中,一个具有文学创作潜力的人,如果能去收入高的金融业或多媒体就业,他就不会选择文学创作。然而,总得要有人站出来,成为文学事业的延续者,成为文学尊严的殉道者。

我所接触的30岁左右的年轻人中,几乎没人愿意把文学作为事业去做,他们都说当当文学票友可以,赖以文学养家活口却根本不可能,可文学事业靠票友显然是不行的。

文学需要一批安贫乐道、灵魂纯净并能矢志不渝、坚贞忠诚、对文学满怀敬畏的人去捍卫和坚守。

文学创作不像摸彩票,时来运转,一夜暴富。文学是一项长期而艰苦的工作,除了写作本身,还需要大量的阅读和思考,技术的锤炼本来就非一日之功,创作实践更如同一个老中医,需要一二十年甚至更长时间的摸索与总结。亦如孙大圣西天取经,不历经九九八十一难,不会修成正果。

修身莫如修心。文学的修行在写作本身的技术修炼之外,最重要的是修心,心诚则灵。从事文学创作的人,内心的纯粹与安静、思想的虔诚与自守是写作的精神基础和前提。如果我们内心里整天迷恋着世俗化的物质享受,向往着灯红酒绿的生活,憧憬着前呼后拥的权力风景,文学就无立身之地了。文学几乎不能带来物质自信。

“让小说进入自己的逻辑和自身的秩序中去”

这么多年来,写小说和读小说的人一直在争论“写什么”和“怎么写”谁主谁次的问题,其实这跟争论先有鸡还是先有蛋一样陷入了无限循环的误区,这里不存在一个先后和主次的问题。小说如果有内容和形式一说的话,似乎也不应该用唯物辩证法来裁决谁决定谁,告诉你 “写什么”,你不一定写得出来,明确了“写什么”,写出来的也不一定就是小说或好小说;知道“怎么写”了,但写出来的也不一定就是你理想中的小说或读者愿意接受的小说。小说难就难在这里,小说的痛苦在于有生活不行,有技术也不行,甚至生活和技术都准备充分了,但仍然写不出好小说。

最好不争论,让小说进入自己的逻辑和自身的秩序中去。

许春樵部分长篇小说书影

“小说真正的目标是重建一种体验的生活”

小说首先是作家的心灵独白,其次是给读者看的,小说中的人物在进入阅读程序后,要活在读者的视线中,更要活在读者的心中。小说中的人物如何活下来,就需要作家为他们寻找活着的依据,在对他们的人格行为、情感方式、思想构成、道德取向、趣味选择进行准确而深刻的把握之后,先得为他们争取到做“人”的权利,也就是要像个“人”。小说中的“人”如果不是人的话,读者不接受,作者等同于一个栽了跟头的人贩子。

小说看起来是在还原和复制人们经验的生活,其实小说真正的目标是重建一种体验的生活,经验的生活是日常经历的生活,体验的生活则是被作家赋予了情感品质和精神属性的生活,也就是人们通常所说的那种“高于生活”的生活。为什么小说不是新闻,也不能是新闻,就是因为新闻是生活本身,而小说是被发现被判断的生活真相,小说中那些看似日常化的情节和细节都是被作家重新选择和重新命名后的生活密码。

“写小说的全部努力

就是为了当一个成功的演员”

小说难做就在于我们一直在为人生的真相而努力,但我们努力的结果有可能是离真相越来越远,而不是越来越近,最困难的是小说中人物情感的本位性体验,即完全走进了人物的内心深处和情感中枢地带,让作家成为与小说中人物同命运共呼吸的代言人。作家实际上就是演员,演你小说中的人物,写得好不好不仅在于你演得像不像,而是在于演得真不真。真就是真实,真相。这样看来,我们写小说的全部努力就是为了当一个成功的演员。与影视演员不同的是,作家的任务不是演好一个人,而是要演好小说中的所有人。

整个一台戏怎么演,架子怎么搭?这是小说的技术。中长篇尤其是长篇小说的好故事首先取决于整体上的戏剧性结构,除此之外,还得在人物关系的戏剧性、情节的戏剧性、细节的戏剧性,包括叙述语言张力的戏剧效果上殚精竭虑。整体的戏剧性结构垮塌意味着整部小说报废;就算整体的架子搭好了,如果人物关系、情节关系、细节捕捉、语言叙事上缺少戏剧效果,一部中长篇就成了一个空洞的模型。

“所有的小说都有着救世的妄想”

写小说的人基本上都是敏感而脆弱的人,是“杞人忧天”的人,还充当“替天行道”的人。就像托尔斯泰被一个妓女杀人案件刺激之后写下《复活》一样。托尔斯泰企图通过聂赫留朵夫的精神复活,将整个人类拯救上岸。我们这一代写小说的人是读着传统经典长大的,是在“文章经国之大业,不朽之盛事”的感召下拿起笔的,文学传统以及与时代和社会的一以贯之的深度纠缠决定了我的小说写作始终流露出“救世的妄想”。这在长篇小说《放下武器》《男人立正》《酒楼》以及中篇小说《生活不可告人》《来宝和他的外乡女人》中似乎表现得更为迫切。

之所以叫“救世的妄想”,是因为文学的力量还不足以扭转乾坤,小说中的“救世”只能是徒劳的,但写作的意义在于,尽管徒劳,可我们从没放弃。

写小说的目的就是在现实的根基上,建造一个与现实完全不同的世界,这个完全不同的世界是一个道德苏醒、灵魂获救、人性向善的世界。

版权须知:未经本刊书面许可,任何人或单位不得以任何形式转载、摘编本刊图文内容。

转自:安徽画报公众号