发布时间:2023-04-03 来源:中国作家网 作者:安徽作家网

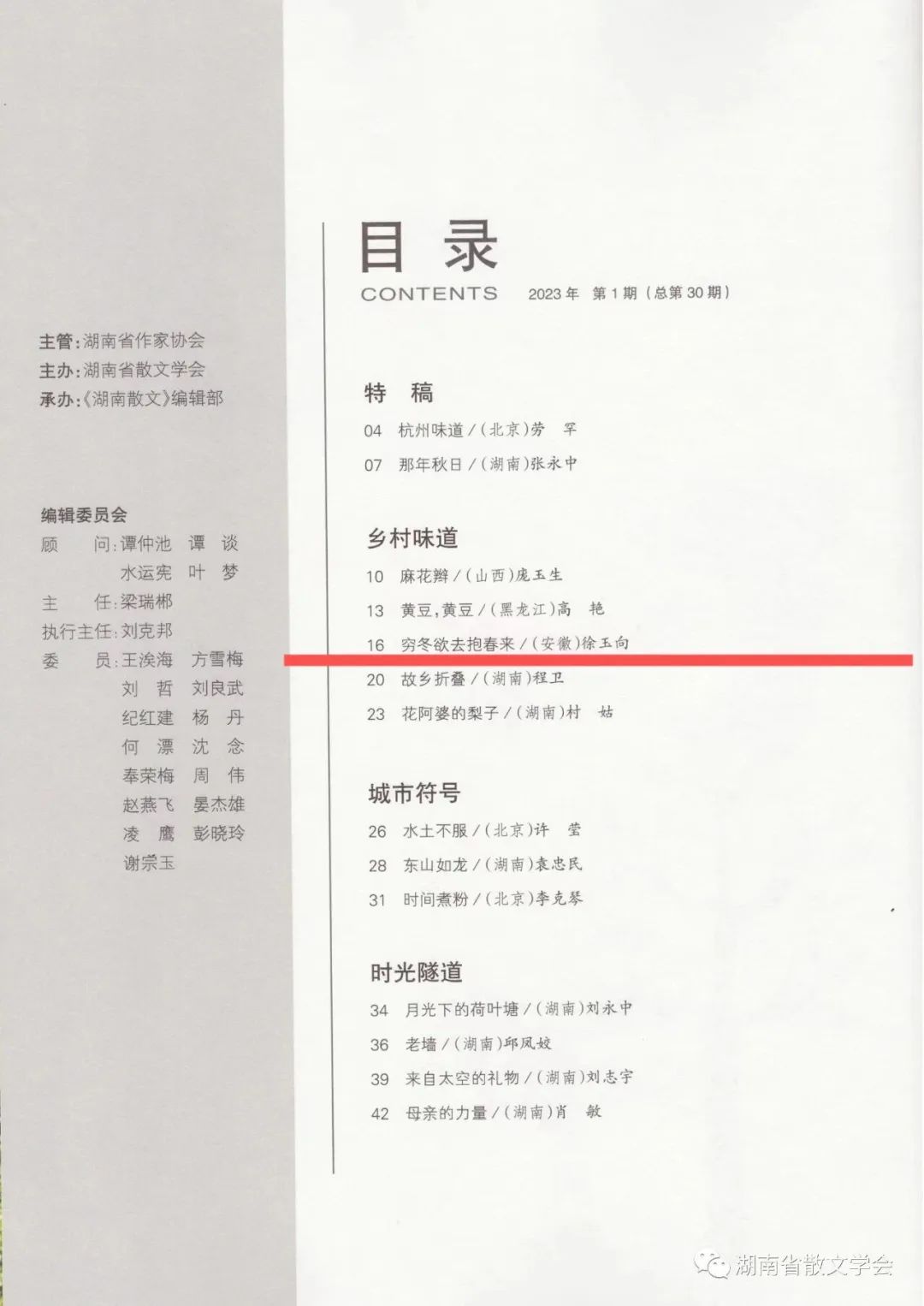

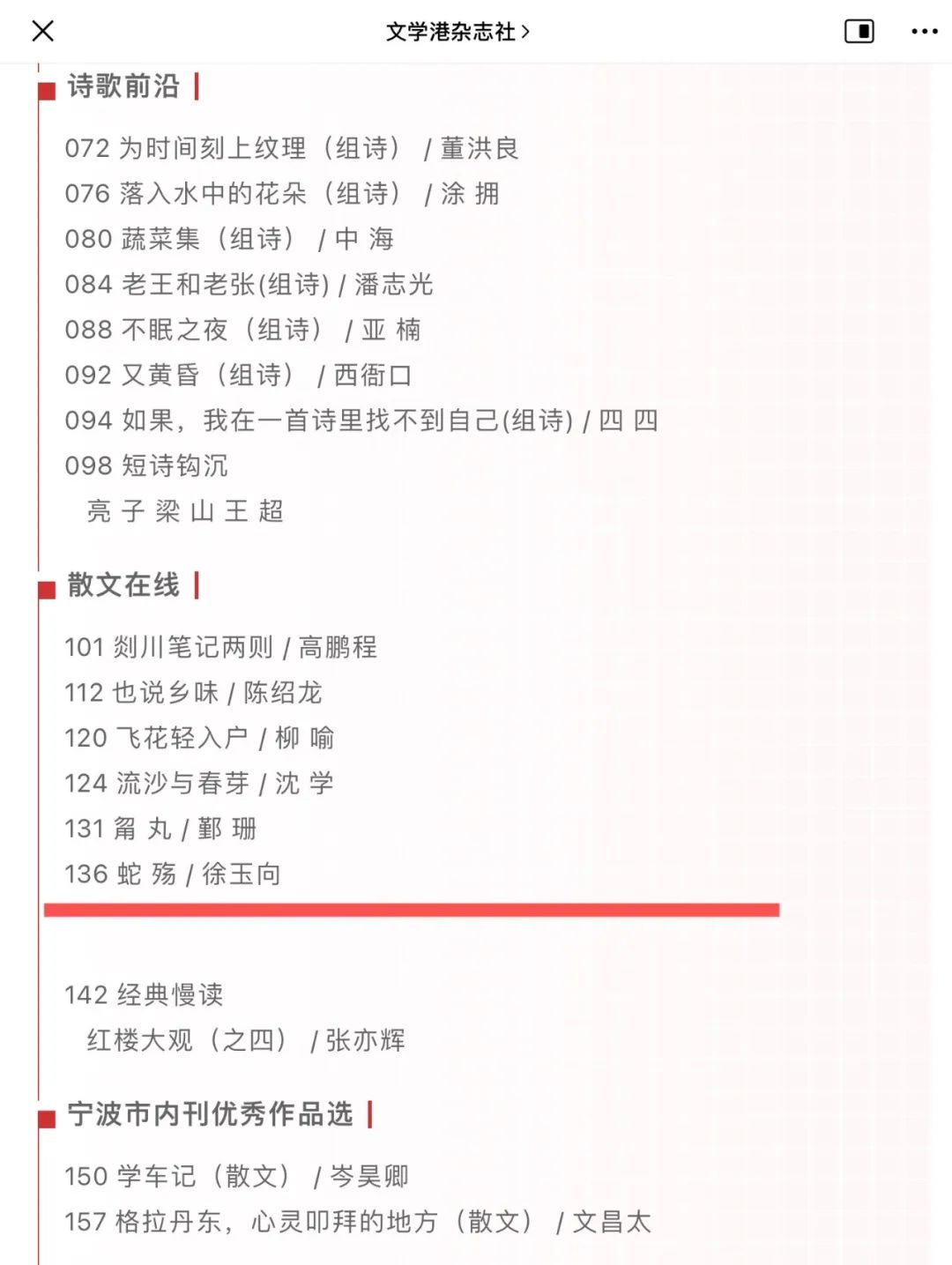

近期,我省作家徐玉向佳作频发:散文《旷野香境》发表于《中国铁路文艺》2023年第1期;散文《蛇殇》发表于《文学港》2023年第4期;散文《须臾帖》发表于《连云港文学》2023年第1期;随笔《在前行与深思间徘徊》发表于《三角洲》2023年第5期;散文《穷冬欲去抱春来》发表于《湖南散文》2023年第1期;小说《西瓜妹》发表于《短篇小说》2023年第3期。

蛇殇(节选)

连续下了一夜的大雨,原本干涸的小沟变得丰满起来,尺把高的水稻一大半泡在水里,洼处的田埂也几乎没在水中,唯有河坝以平缓挺拔的身躯横卧在这片泽国之中,仿佛汪洋中一条鲸鱼的脊背。坝子西面便是水流湍急的鲍家沟。河坝上的黄豆秧已能掩住膝盖,此时却显得格外精神。

这个季节,野草完全盖住路面,踩上去柔柔软软的,远比地市里大宾馆的地毯舒服多了,且鼻子里时不时地钻进一股清新的混合着青草和野花的气味。但是,田埂上的野草丛却是蛇和其它小家伙们的温床。常常,去田间劳作,大人们扛着锄头或铁锹,我们多半拿着一截棍子。遇到草茂盛之处连挥几下,一阵窸窸窣窣响起,蛇遁走,鸟振翅,虫子或飞或窜,之后再踏脚通过。

我一手提着篮子,一手拿着姆指粗的荆条去坝埂的菜园摘菜。从大路到菜园,先要迈过用沙袋垒成的拦水堤桥。这堤桥仅一个蛇皮袋平放着的宽度,长约两米,一边连着大路,一边接着稻田,中间用木桥搭一个孔,无雨时把孔的下端用大石块和泥堵住,蓄的水直接拦到稻田中。沟水丰盈时把孔扒开,任水汇入几十米外的鲍家沟。

上了田埂,向西走十几米,跨过一条小沟才能上坝埂的黄豆地,沿豆地东面的田埂向南走上三四十米就到了菜园。这块菜地是家人用河西面一块三尖地和同村本家大伯换来的,因近水源,离家不远,特辟作菜地。

卷起裤腿提着凉鞋,我踏上黄豆地才走几步就不得不停了下来,一条土鬼蛇卧在田埂上。开始以为是条死蛇,我的荆条在打草时它仍一动不动地卧在那,头部掩在草丛里,只露出小半截尾巴。通常活蛇要么盘着身子吐着信子,要么快速游走,直妥妥地横在路上多半是被人打死的倒霉鬼。

当我的脚步与那截尾巴相距不到一脚掌,尾巴突然不见了,那片草丛却剧烈抖动起来。我探着脑袋往前一看,却吓了一跳。一条近两尺来长的土鬼蛇正在吞咽一只老鼠。

那老鼠的身体宽过蛇头,但它的头和前肢以及腹背前端已看不见了。我初见时,它两条后腿还不住地往后挣扎,连尾巴也左右掀动。老鼠露在蛇口外面的部分湿漉漉,似刚从水中游上岸,又似在带着露珠的野草丛中翻滚了很长时间。

蛇紧紧衔着老鼠,任老鼠折腾。它的脑袋伸着,腹部和尾巴紧紧盘在地上,一动不动,显得分外从容,似乎吃定了这只大老鼠。过了一会,老鼠不再挣扎,甚至连尾巴也直挺挺地拖在地上,蛇脑袋后面的一小截身体忽然变粗了不少,几乎快赶上脑袋了。随着这一小截身体紧凑地做着剧烈的蠕动,原来卧在地上的腹部和尾巴开始盘曲起来,慢慢向老鼠身体压去。蛇头吞咽的动作非常缓慢。它脑后的一截身体每收缩一阵,老鼠的身体就以肉眼可见的速度慢慢变小。老鼠的身体每消失一截,蛇脑后的身体就粗上一截。

也许,这条土鬼蛇太专注于吞咽美食,连近在咫尺举着荆条的我都全无顾忌。我呢,也为这段邂逅而兴奋。于是放下篮子,弓着腰,伸着头,蹶起腚,欣赏起这出难得的视觉盛宴。

那时候,在乡下生活其实仍然非常乏味,很多乐子总是在尽力寻找无果之后,趁你垂头丧气之际,又突然出现在眼前。往往,一个半大小子看中的乐事,却常常被大人们否定,甚至抵制,或者扼杀在摇篮里。

乡下的男孩,从能独立走路开始,骨子里的调皮和反叛就慢慢显现出来。“周半周半,掏坛摸罐!”从出生一周半开始,就能把老祖宗藏的坛坛罐罐从墙缝里,或桌子底下,衣柜夹层,以及意想不到的地方拾掇出来,然后或翻开,或打烂,或扔或砸,或啃或咬,但凡能下咽之物无不尽数收去,吃不完的也要留下口水,不把老祖宗那点东西暴露于众人眼前决不罢休。而此时祖父母也罢,父母也罢,无不作势要收拾。于是,就地一滚,干嚎两声,任高高举着的巴掌终究落不下去。最后,还是老祖宗打掉牙往自己肚里咽,打起圆场,“男孩子嘛,皮就皮点,不调皮还叫小男孩吗?”有老祖宗护着,其他人再无言语。

及至稍长,到入学念书的年纪,老祖宗已仙游,仍有祖父母护着。但凡家中有美食,以孝敬祖父母的名义全数捧走,边走边吃。转个墙角或院前院后的距离,也要磨上半天,及至到达,美食半数落入肚中。

“半大小子,吃穷老子!”在长身体阶段,父母更倾尽家中所有,先紧着永远也填不饱的无底洞。家中皆是男孩的,此时各怀心思,以谋得口中之食为能事。若是有姐姐妹妹的,那便是最为幸福,父母的天平一定永远向着他们。

蛇却永远体会不了这些。故而,它们一旦寻得果腹之物,必先极力吞咽,全然不顾周边一切。也许,没有长辈眷顾的完全靠自己成长的生命大抵如此。

此时的蛇,让我想起电视里看到的狼孩。人类的孩子,意外在狼群中长大。虽然也有生存意义上的长辈,但他的思维却已不是真正意义上人类的后代了。爱心人士花了相当代价和时间,才让他接受正常人的生活方式,可是他仍然对生食和鲜血保持着高度的兴趣。生与养原本是紧密联在一起的,缺少其中任何一个,生命历程都不是完整的,甚至是残忍的。

当我聚精会神地欣赏和脑袋里浮想联翩时,冷不防一把明亮的镰刀伸了过来,轻轻勾起这条衔着只剩下一小截老鼠的蛇,远远抛向了黄豆地。

“贼日的,蛇尅老鼠有什么好看的!”

祖父辈排行最小的外号叫作“老朝庭”的老汉,背着一粪箕新割的青草突然出现在眼前。他边走边利索地把镰刀别在粪箕上,仿佛作了一件非常微不足道的事件。仅一小会,沉重的胶鞋发出的哗嚓哗嚓声就消失了。

蔚蓝的天空下,只剩下我孤零零地杵在田埂上。我的面前,只剩下一片狼籍的散着水气的草丛,一大片碧绿的黄豆秧,以及远传来的忽高忽低的青蛙欢叫声。

……

徐玉向,男,安徽蚌埠人,生于1979年8月,第八届安徽青年作家班结业,安徽省作协会员、中国散文学会会员。作品见《天涯》《中国铁路文艺》《石油文学》《阳光》《海外文摘》《散文选刊》《散文百家》《延河》《小说月刊》《短篇小说》等,多篇作品被转载,部分作品被译成英文韩文。