发布时间:2023-08-08 来源:安徽作家网 作者:安徽作家网

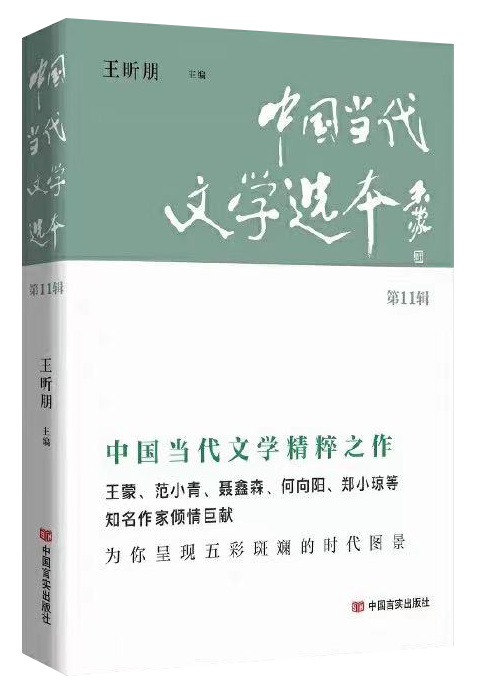

近期,我省作家沈俊峰短篇小说《地佛》与作家张琳微小说《老金》入选《中国当代文学选本》。

《中国当代文学选本》是一部权威季度文学选本,以比“年选”更快的出版节奏,向世界呈现近期中国文学的最新收获。据《文艺报》报道,作为一种有公信力的季度文学选本,该选本因“让国外读者快捷阅读当代中国文学精品”的窗口作用,以及“为中国作家走向世界铺筑交流合作桥梁”的桥梁作用,受到作家、汉学家、国内外读者的好评。《中国当代文学选本》传播中国声音,讲述中国故事,产生了良好的社会效益。

地佛

沈俊峰

一

人这一辈子就像是在与上天捉迷藏。奶奶是玩这个游戏的高手,躲啊躲、藏啊藏,一直躲藏了近百年,终于累了,倦了,懒得动了,故意透露了藏身之所,让上天找到了。

上天找到奶的时候,吴贤正堵在京城下班的路上,车行如蚁。奶像西山的太阳,渐渐黯淡。她不让人告诉吴贤,怕耽误了吴贤的公事。就像当年吴贤的爷在濒死之际,奶瞒着吴贤的爹。那时候吴贤的爹在外地读大学。奶害怕儿子回来就再也回不去了,村子里到处是饿得走不动的人。谁能想到上天的特使跑得那么快,快得令所有亲友猝不及防,像是从天而降,一下子就站在了奶的面前。奶动了动无牙的瘪嘴,向着吴贤所在的方向咧了咧嘴,像是笑了,神态安详。和俺大孙子说,俺想他。奶说完这句,脑袋一歪,似乎是睡着了。

叔细致地说了奶临终前的这个细节,吴贤立马就明白了。村里人都说,奶对吴贤太好,临终只想着他这个大孙子。叔也心存疑惑,在说完这个细节后,再一次提到奶曾经对吴贤的那一次耳语,他总觉得许多事情都与那一次耳语有关。那是一个除吴贤之外,对全家族的人保密了几十年至今仍然没有揭底的秘密。吴贤守口如瓶,即使现在,奶已去世,叔忍不住再次提起,他也是缄默不言。

堂屋布置成了灵堂。棺木架在几条长板凳上,摆在堂屋的正中。门前的院子里,摆放着十几只花圈,树杈间扯起了瑟瑟白幡。叔领着吴贤、堂弟守灵。堂弟的两个儿子在外打工,怕耽误生意,都没有回来。亲戚来的人也多是老头老太。操办丧事,只有叔、吴贤及堂弟,留守在家的几个女人和孩子只能做做辅助。

守在村头的人放响了一挂小鞭,是传信有人来吊唁了。叔领着吴贤、堂弟立马跪地还礼、叩谢。送走吊唁的人,吴贤和叔进到厢房,商讨安葬大事。当地在丧葬方面有许多风俗,那是先祖留下来的悼亡仪式。生是大事,死也是大事,可如今,人们对死已不甚重视。多年来,丧葬成为封建流毒和物质浪费的靶子,屡屡受到打击与责难,但在偏僻的乡村,这些风俗仍然像土中水、肉中血,顽强地延续着,只是多了一些不得已而为之的扭曲变形的规矩。从前,将亡人装殓,入土为安,后来,先火化,装入骨灰盒,将骨灰盒放进棺木,连同棺木一起埋葬。这比土葬其实多了一道火化程序,让丧家多买一个骨灰盒,多支出一笔火化费,多费时间来回一趟火葬场,实际效果,真是不敢恭维。有人不愿意火化,胆大的便偷偷地埋,被人举报了,扒出来泼上汽油就地烧掉。狼烟翻滚中,亡者失了尊严,亲属从此灰头土脸,抬不起头,挺不起胸。

这些事,吴贤听了会起鸡皮疙瘩,不大相信,但是至亲的述说让他又不得不信。他暗自感叹,对亡者不敬,对活人又能敬到哪里去呢?

吴贤坚持要为奶奶做两件大事,一是奶和爷要合葬,二是让奶直接土葬,不火化。叔听了吴贤的意思,惊得一下子从椅子上蹦起来,吓得直摆手,说,当年,你奶和你耳语的就是这?

吴贤摇头。

那你为啥这么做?

叔气得翻着白眼珠子,在屋里来回走,边走边说,这咋可能?这怎么可能?

吴贤看着叔的过激反应,有些奇怪。他盯着叔,盯得眼珠子发痛,然后态度不容置疑,叔,出了问题我兜着,与您无关。

叔的眼神出卖了内心的恐惧。吴贤不懂他畏惧什么。叔教了一辈子书,在家乡也算是个有头有脸的人物,算是个能掐会算的知识分子,咋就恐惧成了这个样子。

你不知道厉害。叔说话的时候,咬牙切齿,心有余悸。

谁?咋厉害了?吴贤对叔的恐惧和警告不以为然,觉得他夸大了,有点像惊弓之鸟。

叔将目光移向窗外,看着窗外一望无际的青麦苗,呆呆地出神。

二

若让奶与爷合葬,先得找到爷的葬身之处,这很不容易。

很多年前,还很年轻的爷就死了,死的时候饿着肚子。那是没有办法的事。爷就埋在村子北面那片庄稼地里。埋爷的人本身就已经饿得眼冒金星,走路摇摇晃晃,能有力气将爷拖出去埋了,也算是爷有福,哪里还记得具体位置。

灾荒过后,奶带着叔挨个问了那几个乡亲,大家一起认真仔细地回忆,终于确认了一个相对准确的位置,于是在那里起了一座坟。坟矗立了好几年,家人年年清明都去上坟,算是给爷一个交代。后来,风俗变了,死人不能与活人争地盘,坟头一夜之间被铲平,从此落寞成一片平地。爷像一粒黄土隐入了大地深处,不见了踪影。

一次回乡,吴贤让叔带着去找。那块地早已“名花有主”,加上时间太久,许多村民弃了老宅,往南另起新屋,一个一个比赛似的,村子在不露声色中,竟然悄悄南移了半里地去。参照物变了,叔更难找准爷的安息之地了。

高远的深秋,红芋秧子攀爬勾连,碧绿得漫天遍野。叔站在红芋地里发呆,然后左察右巡,步行丈量,费了老半天的劲,总算找到一个大概。

大概就在这。叔指着脚边,并不十分自信。

吴贤觉得爷其实也是挺顽皮的,像是在那一片红芋地下,故意和他的子孙们玩捉迷藏。

叔在地头点燃了一挂鞭,立刻有了噼哩叭啦的脆响。在苍天和大地宽广静寂的怀抱,鞭炮响得十分虚弱,虚弱得有点局促不安,上气不接下气,还夹杂着不少的瘪火。

那是吴贤第一次寻爷。他没有见过爷,爷一辈子也没有相片,他只能通过亲人的回忆,有时是片言只语,来想象、还原爷的音容笑貌、脾气性格。有人说爷侠气仗义,有人说叔长得有几分像爷。吴贤便按照叔的模样去想象、揣摩,却怎么也没有一个完整的形象。不见真人,仅去想象,终究难以真实。

站在埋了爷的那片土地,吴贤一颗孤零漂泊的心刹时肃穆起来。叔没有和他说,其他人也没有和他说,但是在爷的面前,他极自然地跪地磕头,虔诚祭拜,身体里像有一股无法控制的力量在控制着他。那一刻,他的心彻底匍匐,情感和魂灵似乎与天地牢牢夯实在了一起,像水泥、沙子遭遇了水。他明白,那是故乡对情感的守候,也是情感扑入故乡的碰撞。

吴贤觉得那是一个非常奇特的感受,心和土地似乎有了一个天然的通透渠道,像连接上的电线,电石火花,息息相通。他的脸几乎挨到了土地,清晰地闻到了一种湿腥的气息。这是土地的气息,家乡的气息。他深嗅几口,神清气爽。

磕头的时候,吴贤忽有所悟,那些埋藏于地下的亲人,其实并没有走远。身体能动的时候,他们在地上,爱、劳动、生活、繁衍,和日月说话,和星星交流。身体不能动的时候,他们在地下,长眠,呼吸土地的养料和气息。他们只是换了一个地方,从地上到了地下。在地上,他们爱透了这片土地,也爱透了后代子孙。在地下,他们庇荫后世,护佑子孙后代平安、幸福、发达兴旺。地上的敬着地下的,为之增光添彩。地下的,则是地上的一个永远的精神柱石。地上与地下,其实是一个无法割裂、无法分开的整体,天与地,动与静,虚与实,魂灵与肉体,构成了一个丰腴圆满的世界。

叔说,爷上过私塾,喜欢听说书,积累了一肚子忠勇侠义的故事。爷爱说古,用历史的余音残沫涂抹了乡野斑斓的色彩。村子刚解放那阵,爷当了农协会主席,领着村里的老少爷们为前线的解放军运粮送衣。一挂装满支前物资的大车翻进冰封雪盖的水塘,是路过的解放军将大车和物资打捞了上来。爷从此敬佩解放军,逢人便说起这段经历,像说一段精彩的评书。

吴贤听了很感动。爷对解放军的敬佩之情,让吴贤深信不疑,那是一个经过淳朴善良的庄稼人口口相传下来的故事,不会掺上任何的杂质。

吴贤很想为爷立一块碑,亲手写上碑文“一个敬佩解放军的识字农民”,然后找个石匠刻上,竖在埋葬他的地方。以后他再回来,就能一眼看到爷了,不至于站在一片庄稼地里,像立在一个无边的海洋,茫然无助。坟和碑,是一个人的证明,一个家族的证明,更是一段人生甚至是一段历史的物证。所以,吴贤坚持要将奶和爷葬在一起。

叔说,那块地已是别人家的,谁会让自家的地埋别人家的人呢?

吴贤说,找他们商量一下。

叔一脸严肃,不吭声。

吴贤不死心,让人去问,看对方有啥条件。去问的人很快回来了,说对方一口拒绝。吴贤让人又去,商量能否花点钱,多少钱都行,对方很快又回了话,说这不是钱的问题,多少钱都不行。吴贤想了想,说想把爷的骨殖移出来,对方听了就笑了,有点讽刺的意思,说还能找得到吗,早就和泥土长在一起了。

吴贤无话可说,心里难受,也欣慰,欣慰的是,爷毕竟是入土为安了。但是,他不甘心,要亲自前去和人家商量。叔劝他,你身戴重孝,登别人家的门不吉利。吴贤抹了一把泪,只得暂且作罢,不过,这倒更坚定了他要办成另外一件大事的决心。

……

沈俊峰,中国作家协会会员,中国散文学会理事,鲁迅文学院第29届高研班学员。作品散见于多家报刊,入选《中国年度散文》《语文主题学习》等多种选本或中小学生读物、中高考试题。出版散文集《影子灯》《在城里放羊》《在时光中流浪》、长篇纪实文学《邓稼先:功勋泽人间》、长篇小说《桂花王》等数种。获冰心散文奖、中国报人散文奖、安徽省政府文学奖。

老金

张琳

小张提干不久,调入炮校后勤工作。办公室里,从大校到少尉五六个人,小张是少尉,军衔最低,因此,一到这里,就承揽了到茶炉房打开水的工作。第一次去茶炉房,小张一手拎着一只竹编壳子的热水瓶,出门左拐,走到这排办公室尽头,再拐过墙角,远远看见,茶炉房前的空地上,一身穿军服须发花白的人,正一板一眼地打着太极拳。近了才发现,那人看相貌也就五十岁上下,军服上领章、肩章都没有,不是现役军人。见小张打水,那人停止打拳,问,新来的小兵蛋子?小张感觉这话问得突兀,像首长的口吻,他一边答是,一边瞥一眼那人的脸,感觉他脸上似乎透出些与常人不同的神色。那人一看小张看他,哈哈大笑,说,不用看,本人老金,炮校谁人不识君?

话音刚落,来了一位拎水的大尉军官,到了老金跟前,大尉抬起右手,一丝不苟地敬了一个军礼。老金一个立正,还了一个军礼。咦?小张心底纳闷一声,感觉老金这人有故事。临走的时候,小张也向老金敬礼,老金同样立正还礼。

甚至有一次,小张值夜班,他去茶炉房打开水,看到一位穿背心大裤衩的矮矮壮壮的中年人在跟老金对弈,老金悔棋,中年人攥住老金手捏棋子的手,争得面红耳赤。中年人穿便服,小张也知道是谁,在炮校,谁不认得中将校长呢。

渐渐地,小张听说了老金的故事。老金曾是济南一地下工作站负责人,公开身份是一家南货店的老板。济南战役前夕,因为看到了胜利的曙光,一时犯了麻痹大意的毛病,被捕了。敌人对他软硬兼施,金钱美女,封官许愿,毒打凌辱,种种手段使尽……老金始终一口咬定自己是商人,不是他们说的什么共党要人。在非人的折磨下,老金精神失常了。被营救出狱后,老金住进医院,经过几年调理,病情渐趋好转,但依然不适宜担任领导工作。老金一再要求分派工作,说哪怕打扫卫生都行。就这样,老金做了炮校的茶炉工。

小时候,围桌吃饭,父亲老张时常讲述他年轻时在炮校的工作经历。讲到老金的故事,父亲慨叹不已。父亲说,老金出身沙捞越华侨富商家庭,在燕京大学读书时,就从事地下活动,老革命呢。

前两年逛旧书市场,我从一册纸张发黄的文史资料汇编中,无意间瞥到金石这个名字——金石正是老金姓名。我迫不及待地读下去,相较于父亲老张梗概式的讲述,这篇文字翔实生动,让老金的形象鲜活起来。

敌人感觉老金是条大鱼,见各种手段都撬不开他的嘴巴,就调来一位上校政战官,走攻心之策——上校是一位心理学专家。在审讯室,两人一见面,都暗自吃了一惊,但表情没丝毫异样。老金认出对面的女军人是燕京大学心理学系同学王媖,毕业后,老金去了延安,而她去了重庆。老金使用的是化名,王媖见到他之前,一直以为对手是一位廖姓共党嫌疑分子,哪会想到是老金呢。令老金难以置信的是,王媖没有告诉其他人他的真实身份。

以后的接触,就淡化了审讯的意味。王媖脱去军装,换上旗袍高跟鞋,一副珠光宝气的模样。而老金也被卸去刑具,沐浴更衣,老板派头俨然。王媖仅带司机和看守两名随从,邀请老金到街上吃西餐喝咖啡,甚至到舞厅跳舞。而看守不得近前,只能远远地跟着。老金问,你这样,不怕我跑?王媖莞尔一笑,说,敢这样,怕你跑?

那天,咖啡屋里光线柔暗,王媖从精致的坤包里取出一个信封,说,令尊来函。老金接过,拆开信封,抖出几页信纸和一张照片。照片上,祖母、父母与姐弟坐在别墅前的草地上,融融亲情扑面而来。金父在信里说,吾儿回祖国报效,老夫全力支持……无奈老夫年迈,欲让吾儿接手打理家里的橡胶园……看到这里,老金忍不住,掩面嚎啕大哭。王媖从包里掏出一块干净的手绢,递到老金手里。王媖扭头瞥一眼心不在焉的看守,轻声对老金说,你逃吧。老金摇了摇头。王媖一见,眼眶湿润了。

那看守是个老滑头,貌似心不在焉,实则盯得很紧,他不光监视老金,也一直窥觑王媖举止。每次回去,他都向上司报告王媖的动向。这次,上司震怒了;革职严查!侦查中,发现王媖有其他“通共”嫌疑,遂被秘密处决。

有一天放风,老金从看守嘴里听到王媖被害的消息,惊愕良久,始仰天大笑,继而捶胸痛哭……

父亲老张说,听过老金演讲,在一次师团职干训班开班仪式上,校长邀请老金给学员讲几句。主席台上的老金神采飞扬,他一手掐腰,一手配合讲话打着手势:你们来炮校这座熔炉进修,努力提高自己的军事素质;而我呢,在炮校烧茶炉子,为你们这些祖国的保卫者服务。熔炉是炉,茶炉也是炉,我们因“炉”结缘,从五湖四海走到一起……老金话语思路清晰,赢得满堂掌声。

老金年轻时的照片很帅,西装革履,发型一丝不乱,有三十年代上海滩的影星范儿。父亲老张对我说,顿了顿,又说,影星怎能跟老金比呢,老金可是享受行政十二级干部待遇的茶炉工。

张琳,男,安徽砀山人,中国作家协会会员,中国报告文学学会会员,安徽文学院第五届签约作家。有文学作品发表在《中国作家》《清明》《四川文学》《飞天》《朔方》《广西文学》《广州文艺》《芳草·小说月刊》等文学期刊,有部分作品被《小说选刊》《作家文摘》《中篇小说选刊》《新世纪文学选刊》等刊(报)转载。小说家,文学编辑。