发布时间:2023-08-25 来源:安徽作家网 作者:安徽作家网

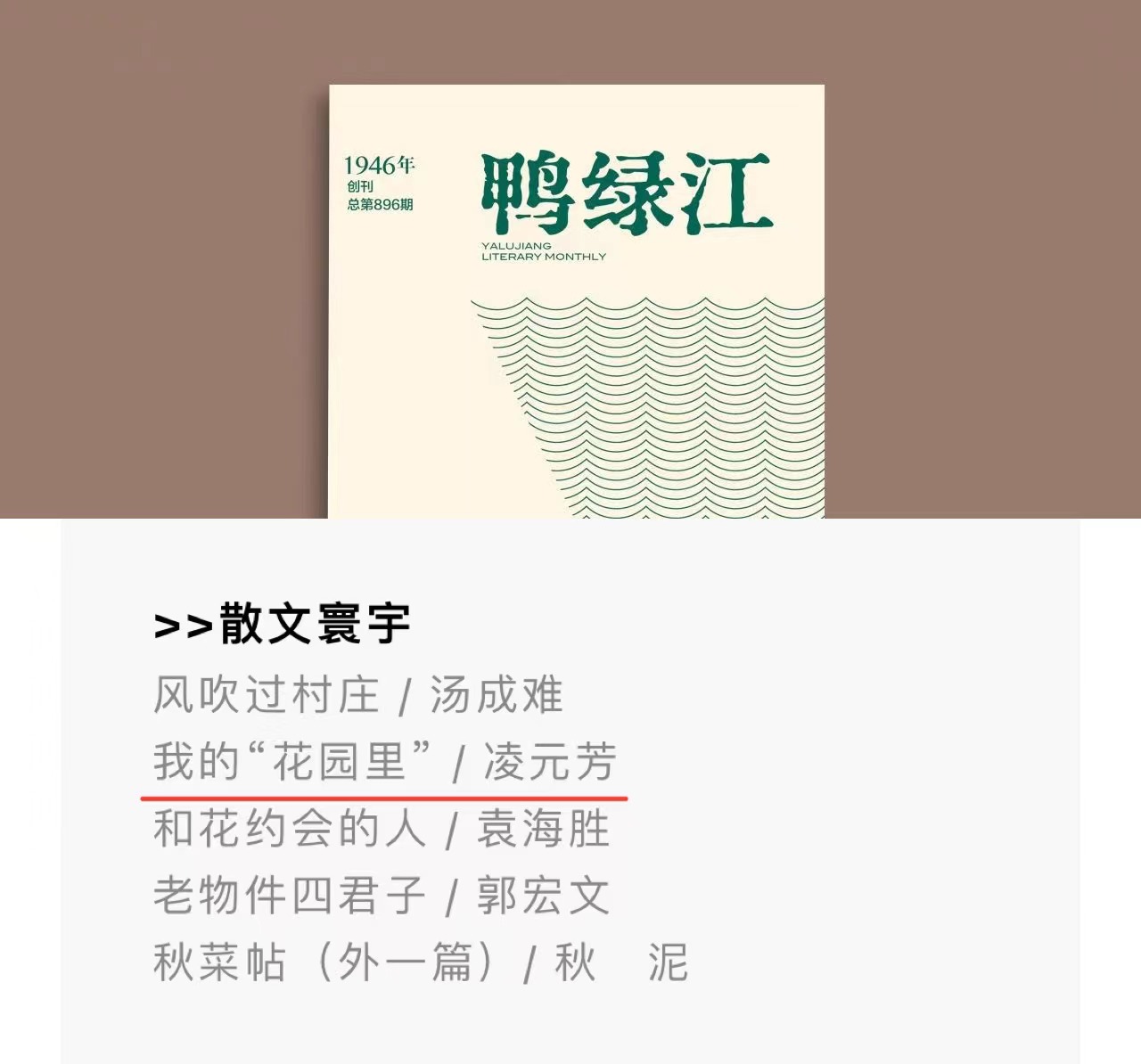

近期,我省作家凌元芳散文《我的“花园里”》发表于《鸭绿江》2023年第8期。

凌元芳

“花园里”这三个字,一度左右着我们一大家子的年货准备,“新正月,多备点下酒菜,不出初四五,花园里二舅一来,那就有得唠磕啦!”父亲这句叮嘱,多在1980年代渐至年关的当口。母亲嘴里依旧“嗯嗯”地应承,像是胸有成竹,让父亲的提醒似乎有些多余。不是么?那可是娘家二哥,从几十里之外的花园里赶来拜年,大正月里迎客,哪能亏待了孩子他二舅?

毕竟,一端酒杯就是话痨的二舅摆起龙门阵,哪回不聊到三更半夜?

莫非,他那么多的话语也是一朵朵盛开的花?从“花园里”采撷而来,一句句蘸满露珠,还带着清香的鲜汁?“他姑父,那年……你可没见过那世面。南京城隍庙会,那个挤的,筷子都插不进,大人小孩的鞋子,挤掉了不知多少双——那个热闹劲,唉,能看一眼,一辈子,值了!”几杯烧酒下肚,得瑟的二舅述说起“高光时刻”,盘来盘去的总是那么几件。

“嗯,那是。”父亲的附和有点儿重复,可一时也想不出来其他的点赞方式。在这位远道而来的二舅哥面前,的确翻新不出更好的奉承。

“他姑父,你不晓得,1958年,你二哥我……那个风光啊。代表我们花园生产队,去淮北开会取经。那个大礼堂,一窝蜂塞进去的农民代表,至少两三千人。就凭生产队一纸介绍信,盖上公章。有了这枚红戳子揣在胸口,走再远的路,心里暖着呢。说起来你们可能不信?我们那真是一路走到哪吃到哪住到哪,一分钱不花,全国人民那个亲啊,像是一家人,那个热乎哟——唉,八辈子都没遇到过呀。”

“嗯,那时候,人人一心,共产党是咱老百姓的天,上头怎么说,我们就怎么干!”许是二舅说得有些累了,父亲补充的这句,似乎想给睡梦里的母亲与我,轻轻地掖了掖被角。

一顿天南地北散聊似的“二人谈”,每年正月初四五的晚上,都会在我家那间小屋里准点开场。至于何时谢幕,梦境里我们不得而知;感觉二舅和老父亲这对老哥俩的对话,汨汨流淌成温馨的波涛,一浪浪地枕着我的梦境。难得的夜阑卧听,呜呜叫的北风乍起之际,掺杂着间断的一问一答,宛如子夜报时的钟声。这当儿的老父亲估计渐入困倦交加,一度只听得“嗯嗯”应付,怎奈母亲的娘家二哥谈兴甚浓,南京城隍北京土地、东家长西村短的拉扯开来,上下五千年纵横八万里的又绕了一圈。

2

除夕守岁、正月初一开财门,农家的这两件大事,作为一家之主的父亲可不能缺席。等到大年初二,父亲必定去一趟花园里,给各位舅舅家拜年。每回都少不了的一场酒醉,到头来几乎落座于二舅家。过不了一两天,最多也就是两三天,二舅回拜而来,怎么说也得住上一晚。老兄弟俩个边酒边聊,更多的时候,父亲到后来只能是成了听众。

两人一见面,话匣子那就没了开关,二舅操着浓厚的“此地佬”方言,我先是听不太懂,几回半蒙半猜,也只是知道了一个大概。每年初四初五聊的话题,几乎一个模样的年年如此,无非就是庄稼人的农耕家事。一方水土一方人,哪家的事说开了还不是差不多?真不知这些有啥说头。可是说者不厌,听者不烦,一问一答,一应一和,老兄弟俩积攒了一年的情感,如同汗水浸透每一管毛孔,必须要有喷涌而出的那种酣畅淋漓。

这个花园里的二舅,哪来那么多的闲话?年年都是“老三样”。我是母亲最小的女儿,当年农村大集体年代,记事始起母亲已过半百岁数,诸多繁重的农活体力不支。二舅的这场正月走亲戚,老母亲进入腊月就开始了准备。“十碗头”齐齐地摆上了饭桌,尤其是那一块块肥瘦相间的粉蒸肉切得方方正正,而且都是上好的五花肉,连皮带肉的四指膘厚,还有那一粒粒鸡蛋大的肉圆堆得满满当当……母亲拿出了看家厨艺接待“花园里”二哥。一座座鸡鸭鱼肉堆砌的“峰峦”直抵二舅面前:二哥,你吃,你吃啊!说了好半天了,怎么不动筷子?

说话间,母亲手里的筷子飞舞起来。好在二舅身体也棒,牙口正好,吃啥都香,少不掉的一番大块朵颐。二舅面前那只大碗堆起的“峰峦”,转眼间海拔削了一半,一旁的母亲这才有了些安顿。可不是嘛,那是母亲大半年难得一见的娘家二哥,那又是我们家那些平日里难得一见的菜肴——毕竟也只有到了岁末年初的“新正月”里,我们才能一饱眼福口福的烹调绝活。直到她的娘家二哥吃累了,母亲这才咧开整齐的白牙,撩起围裙收拾残桌……远望母亲忙碌的身影,我有了些后悔,也不知母亲她自己吃没吃饱吃没吃好——她可是忙了大半天,难道就是为了听到二舅这些陈芝麻烂谷子的唠叨?

只有去过“花园里”之后,我才看出来了,我的这个二舅,在那个村子可有名气了:老党员,老队长,少说多做的他可有威信呢。之所以每年新正月里到我们家一吐为快没完没了,可能是忍辱负重久了,心里憋着太多的事。

3

那些年,与“花园里”的一次次亲密无间——跟在父亲或是母亲身后走亲戚,一溜烟地直奔“花园里”。

其实,昨晚上就有小伙伴捣乱了,他们告诉我:你家二舅住的村庄,怎么能叫花园里?别听名字叫得好,其实那就是一个光秃秃的村子,满村里哪有什么花儿?

我才懒得信他们呢。

要不,你就听听——村上大人怎么与我父母拉的家常:“去花园里?”

“是的哟?”似乎遥远的前方,昨夜那个村子里的谁,送了一朵花儿绽放在父亲或是母亲的脸上?那么,是不是每个像是我二舅那样的村里人,都住在鲜花盛开四季的花园里?女的嘛,是姐妹仙子;那么男人呢,又是怎么称呼?

我哪能搞得清楚?要不,怎么大年初一天还没黑净呢,我就睡不踏实,一心想着第二天一大早,一根“小尾巴”似的坠在大人后面,去“花园里”拜年?

回回都是上下一身簇新。这还不算,母亲腊月里纳好的黑灯芯绒松紧口鞋,让我飞快的小脚瘦成“三寸金莲”;雪白的布纹牙边踩着上冻的土埂,那不就是多了一个他乡的小公主神龙活现?两尾刚刚梳起的丫丫辫子,一左一右对称翻飞的红绒花——哦,哦哦,可是等不及了,直奔“花园里”,那几个表姊妹们可是盼星星盼月亮等着我,再怎么说咱也得在那个鲜花泛滥的村子飒爽一把。

沿着圩堤一路疾走,清亮亮的小河缠绕着,恨不得摘了这样的一条玉带扎在腰际。十几里地下来,还没到“花园里”,鞋口的雪白布边污黑着脸,一双脚恨不得扛在肩上,那可真的是拖不动了。“二舅那里,昨晚下塘起网的鳜鱼,嘿嘿,我都闻到香味了。那可是我家丫头最爱吃的。这要是去晚了,你那些老表,兄弟姐妹们,他们才不客气呢。”

父亲这么一声“嘿嘿”,立马的我腾起身子扑进村子。“这是——哪家的小妖精?一阵风来下凡尘?”二舅母还没笑完,身旁的一声喊叫汹涌而出,“哎哟,我的老姑娘真漂亮!花园里哪见过这么个美人胚子,从年画上飞来的吧?”

二舅,真烦人!我一个白眼一撅嘴巴,一溜烟出了屋。早就等在一边的表姐妹们,拉扯着我一路疯玩,哪里还想着什么鳜鱼?

一时间,仿佛村上所有的树,静静地站立成了浅浅的水草,我们才是穿梭不停的鳜鱼呢。

可不是么?正是仲春的日子,浓烈的油菜花随手洒成漫天满地的金黄毯毡,嫩青的麦浪卷成一堆堆浪头,还有粉色紫云英撑起一伞伞云霞……是不是她们这些花朵们,一朵朵一束束一丛丛地对我无言抗议着,“那个外村来的小姑娘,你不是一直猜疑么?没有这金黄嫩绿粉色的千红万紫,还敢叫‘花园里’?”我才懒得回话呢,那把母亲从小镇上买来的花纸伞,还有在村上小伙伴那儿借来的花汗衫——姹紫嫣红之间穿梭的我,不就是一只纷飞的花蝴蝶?

……