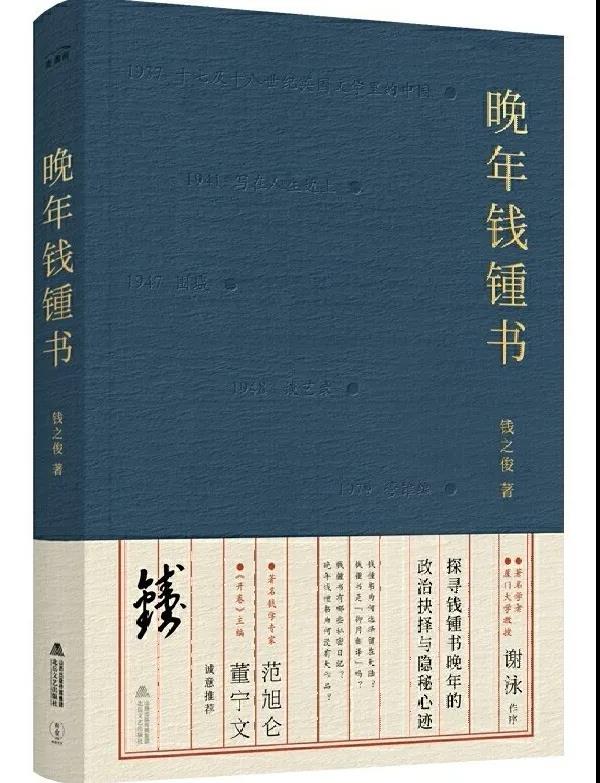

作家钱之俊人物评传《晚年钱锺书》由北岳文艺出版社出版发行。

【精彩试读】

钱基博与钱锺书:父与子(一九五七)

一九七九年十月十一日下午,钱锺书在日本京都大学参加人文科学研究所为他举行的一个小型座谈会,会上有人开玩笑地问他如何评价父亲钱基博的《现代中国文学史》。钱锺书自嘲地轻笑说:不肖!不肖!然后谨慎地说,他们父子关系的好,是感情方面的好;父亲对自己文学上的意见,是并不常常赞同的。不过,父亲的许多优点之一是开明、宽容,从不干涉自己的发展。纵观父子二人一生,常常各在东西,为养家,为求学,为生计,长时期共处的机会不多,像在国立师范学院(蓝田)这样共处近两年的现象在父子二人一生中已成不可多求的珍贵记忆。钱基博对儿子少年成名,才识过人其实很感欣慰,但对长期远离身边难尽长子之责也有过怨言,认为他不及三子钱锺英足以“养志”。钱锺书深感委屈。杨绛说:“其实,锺书是爹爹最器重的儿子。爱之深则责之严,但严父的架势掩不没慈父的真情。锺书虽然从小怕爹爹,父子之情还是很诚挚的。他很尊重爹爹,也很怜惜他。”“爹爹对锺书的训诫,只是好文章,对锺书无大补益。锺书对爹爹的‘志’,并不完全赞同,却也了解。爹爹对锺书的‘志’并不了解,也不赞许。他们父慈子孝,但父子俩的志趣并不接轨。”钱锺书也多次对夫人讲,老夫子虽然有一点迂,人是很厚道的,勇于承担责任。

解放后,对于远在武汉的老父亲,钱锺书又何尝不想多去尽一份为人子的责任,更何况他还是长子。因此,他利用假期,曾多次去探望父母。据当年住在武昌朴园的人回忆,钱锺书一家常前来小住探望老人,每次来都在屋前大朴树下捏煤球。那时还没蜂窝煤,都是自己买煤回来后,掺黄泥兑水和,然后用手捏成煤球,放在空场上晒干。武汉的冬天,手沾着水生冷,可夫妇两人边捏边有说有笑,捏完煤球,还帮着父亲买菜。一九五七年前的最近一次探亲,是在一九五六年夏,此时的钱媛已经是北师大俄语系的大学生,钱锺书带女儿一起来到武汉。“父子相聚,只絮絮谈家常了。”这一次的省亲,让钱基博忽然发现了钱家一个新的“读书种子”,“女孙健汝”(钱媛)。钱基博睡觉不分昼夜,即使半夜读书偶有所得,也把钱媛唤醒,传授心得。也是这一次探亲,钱锺书已明显发觉老父的衰老和病重。

一九五七年,钱基博经受着身体与精神的双重折磨。他已预料大去之日恐将不远,曾问老伴儿:“我走后,你跟谁过?”老伴儿答道:“我跟季康。”可叹的是,老伴儿不久也忽然丧失记忆,竟不能相认。他的孙子钱佼汝说“他是在巨大的政治压力和沉痛的家庭不幸的双重打击下离开人世的”。所幸这一年,阔别多年的长子钱锺书和三子钱锺英先后来武汉探望。

一九五七年初春,天寒料峭,钱锺书心里惦记着父亲的病,冒着严寒,他再次来到武昌。对当时的社会政治情势走向,他似乎已有预料。他写下《赴鄂道中》诗:

路滑霜浓唤起前,老来离绪尚缠绵。

别般滋味分明是,旧梦勾回二十年。

晨书暝写细评论,诗律伤严敢市恩。

碧海掣鲸闲此手,只教疏凿别清浑。

(指《宋诗选注》脱稿付印)

白沙弥望咽黄流,留得长桥阅世休。

心自摇摇车兀兀,三年五度过卢沟。

弈棋转烛事多端,饮水差知等暖寒。

如膜妄心应褪净,夜来无梦过邯郸。

驻车清旷小徘徊,隐隐遥空碾懑雷。

脱叶犹飞风不定,啼鸠忽噤雨将来。

《钱锺书手稿集》出版后,在《容安馆札记》第634则日札中,清晰地录有以上五首诗中的前四首,只是用词遣字有些许差别。题目为《赴鄂道中寄绛》,多“寄绛”二字。在第一首诗后,钱锺书还多写了一处送别的细节:

路滑星残唤起前,老来离绪尚缠绵。一般滋味分明是,旧梦勾回二十年。破晓绛送余登车。

天际刚白,霜雾弥漫,他心绪复杂。老父重病,此去一视,恐成永别。夫妇之间,情深意厚,互有不舍。难舍之间,二十年前往事历历勾起。可,眼前的形势已难以让他置身度外,细细回味了。杨绛说后两首诗寄寓了钱锺书对当时情形的感受。许景渊解读后两首诗说:“‘反右’之大潮即将到来,山雨欲来,风满高楼,一时人心惴惴,诗中‘脱叶’‘啼鸠’句喻知识分子之心态也。‘邯郸无梦’‘妄膜尽褪’则言先生胸怀高旷,超然物外,妄念全消,自不致再堕尘劫矣。足征诗人颖悟,见微知著,故能摆脱尘烦,得非所谓机动心应者乎?”“脱叶”二句尤其形象地表现了“放”而将“收”前夕知识分子的惶惑心理。脱叶犹飞,风向未定;古人过此,尚有黄粱美梦可作,而他夜过邯郸,正是入梦之时,却早已妄心全息,如膜褪静,连梦都没有了……钱锺书曾在一九八六年四月把这两首诗写赠予钱基博学生吴忠匡,以纪念吴在“反右运动”里的遭遇(一九五七年吴被补划成“右派”)。

钱基博、钱锺书父子相逢的情景已难以复原,但压抑、悲伤的氛围是可以想象的。钱锺书在武汉只待了四天。此去一别,竟真成永别。此番他见父亲后,“只愁爹爹乱发议论。”一九五七年三月,钱锺书再次致函父亲,劝其从今以后应闭上嘴。没想到担心什么来什么。重病之中的钱基博被成功“引蛇出洞”。是年五月,三子钱锺英夫妇自缅甸回国,抵达武汉小住数日后,就与妹妹钱锺霞一起携老太太同返故里无锡。不久,钱基博坚持要迁至二儿子钱锺纬家养病治疗。一来女儿从无锡未回,无人照料,二来“大概是老人家思想传统,还想让亲儿子送终吧。”六月,反右运动开始。七月初,钱锺书有“突击任务外调工作”,未能请假探亲。在父亲因言获罪后,组织上派人来京就此事“征询”钱锺书的意见,他回话说:“他年岁大了,你们认为该怎么处理就怎么处理吧。”虽不说饶其一劫,只是提醒人家父亲年事已高,何必追究。他深知大势所在,无法左右大局,无奈之情难以言表。夏天过后,钱基博的病情急转直下。八月中旬,他已不能进食,仅能从茶壶中吸食些许藕粉维持生命。后搬到汉口申新纱厂,请纱厂医生龚文秀诊治,有了些好转。学期初反右运动时,他被送回武昌一次,准备参加运动,但华师的校医拒绝为他打针,只好仍送回汉口。经如此一往返,病情更为加重,早已是“身形憔悴”。后来经市立第一医院、协和医院和纱厂龚医生会诊,断定是胃癌(有说病逝于喉癌、食道癌)。后期不但虚弱至极,而且神志不清,身体从脚逐渐肿到腰部。

一九五七年十一月二十一日,钱基博在病痛的折磨下,在极度的压抑与忧郁中,溘然长逝,享年七十一岁。弥留之日,其将自一九三七年任教前国立浙江大学起,所著论学日记,历时逾二十年,都数百万言,及其他手稿,全部留给女儿女婿保管(一九三七年前的日记,则因抗战初未及运出而丧失)。在汉口旧府街殡仪馆,举行了一个简单的仪式,华师的领导、同事及家人渡江来到汉口,向他做了最后告别,外地的子女和亲朋无一人参加,包括长子钱锺书。钱佼汝回忆道:

祖父入殓时,由二伯父和姑夫抱头,我和我的堂兄各抱一腿,将祖父的遗体徐徐下材。仪式结束后,灵柩当即被包上铁皮,以备运往无锡,安葬于祖坟。两天后,我赶往江边码头送行,却未见其他人到来。后来才知道祭礼那天不知何故只有我听清了船期。那天,我目送运载着祖父灵柩的江轮慢慢远去,离开了他最后生活和工作十一年之久的武汉。灵柩抵达无锡后,丧事由我母亲和姑母一起操办。

友人孙伯亮,邮来挽联,曰:“韩柳欧苏无此寿,关闽濂洛如其人。”侄婿许景渊挽诗云:“一代雄文从此绝,千秋著述应长垂。”南通费范九闻之,哭以诗,曰:“载论交见情真,渊源德教重荀陈。方期庠序征专著,忽痛衣冠谢劫尘。青眼向人文作贽,白头造士气如春。可叹汉上琴台黯,空祝公为盛世民。”

在京城的钱锺书,对未能送终尽孝深有愧意。一九五七年十一月二十六日,在父亲去世五天后,他在致友人信中提及父亲,言语间不无伤感、自责:

慎翁道席:

久阙音敬。偶从敝友陈谦受益处得知杖履圣善,至慰。顷奉手教,且感且怆。家君于本月二十一日夜在鄂弃养。晚只能侍疾四日,遂尔永诀。终未及读赐诗也。有恨何如。杨荫榆女士为内人姑母。二十年前苏州城陷遭难。光复后,曾集会追悼。当时戎事倥偬,先外舅老病转徙。亦勿暇撰传状。谨闻专肃诸维珍摄不一一。

后学钱锺书再拜

二十六日

一九五七年十二月三日,女婿石声淮到华中师范学院三号楼一楼阶梯教室,给一九五六级学生讲课,他动情地说:“我的岳父钱基博老先生,于一九五七年十一月三十日(周六)逝世。钱基博老先生是知识分子;知识分子‘宁鸣而死,不默而生’……”(华中师范学院中文系一九五六级彭慧敏、刘百燕、左兵《怀念声淮教授》)声淮教授潸然泪下,全体学子屏气凝神。去世时间虽记有误,情形应是真的。两月后,一九五八年二月十九日,钱锺书致函李释戡又有提及:“两月前,冒郎转致《苏堂诗续》,适遭大故……”父亲之去,身为长子又未能送终,怅恨之意深矣。

钱锺书万万不会想到,一位已经弃世的老者,仍会遭到离奇的批判。按照常理,逝者已去,即使这个世界仍在你批我斗之中,死者也当长眠于地下。但是,就是这所钱基博晚年倾注极大心力的学校仍然没有放过他。在一次露天批判大会上,华师“别出心裁”,组织全院数千名师生,在朗朗乾坤之下,对一位已经逝去的、晚年对华师贡献毕生之精力与物力的全国闻名的一级大教授,进行了一次奇特的缺席批判。回忆者说:“学校领导原则性强,政治上不含糊,右派死了也要批判,于是有了这次奇特的批判会。被批判者已经死去,怎么办?‘父债子还’,由死者的儿子钱锺书捧着灵牌接受批判(羊春秋说捧着灵牌的不只有钱锺书,还有钱基博的女婿石声淮)。”“广场太大,扩音效果奇差,批判者义愤填膺地批判时,我们只能听到一片嗡嗡声。”很多事在口口相传之后,已经不完全真实。但批判是实,钱锺书捧灵牌之事是理所当然的想象。对于此事,杨绛明确地说:“所传钱锺书捧着灵牌受批判事不实。”“他父亲去世时,钱锺书未能再请假,他在北京,没在他父亲身边,不可能捧着灵牌受批判。”石声淮曾明确告诉他人,是他代替岳丈接受批判的。

华中师大老校长章开沅就当时情事沉痛地说:“由于‘左’的影响,钱老的学问在他的晚年并没有受到应有的尊重,更谈不上充分发挥其作用。而在一九五七年,他对党的披肝沥胆的忠直之言也没有得到正确的理解,而且横遭无可避免的粗暴批判。他逝世于这一年。虽然确实是死于不治之症,但至少在离开人世前的心情是痛苦抑郁的。”“死者已矣,死者无言,但愿从今以后,千秋万世,中国知识界再勿遭此厄运。”

● 作者简介 ●

钱之俊,无为市人,安徽省作家协会会员,安徽省文学院第八届作家研修班学员。在《新文学史料》《书屋》《名作欣赏》《太湖》《同舟共进》《中华读书报》等发表文章百余篇,曾获安徽省文联文艺评论奖等。著有《钱锺书生平十二讲》《晚年钱锺书》等。