发布时间:2023-06-15 来源:安徽作家网 作者:安徽作家网

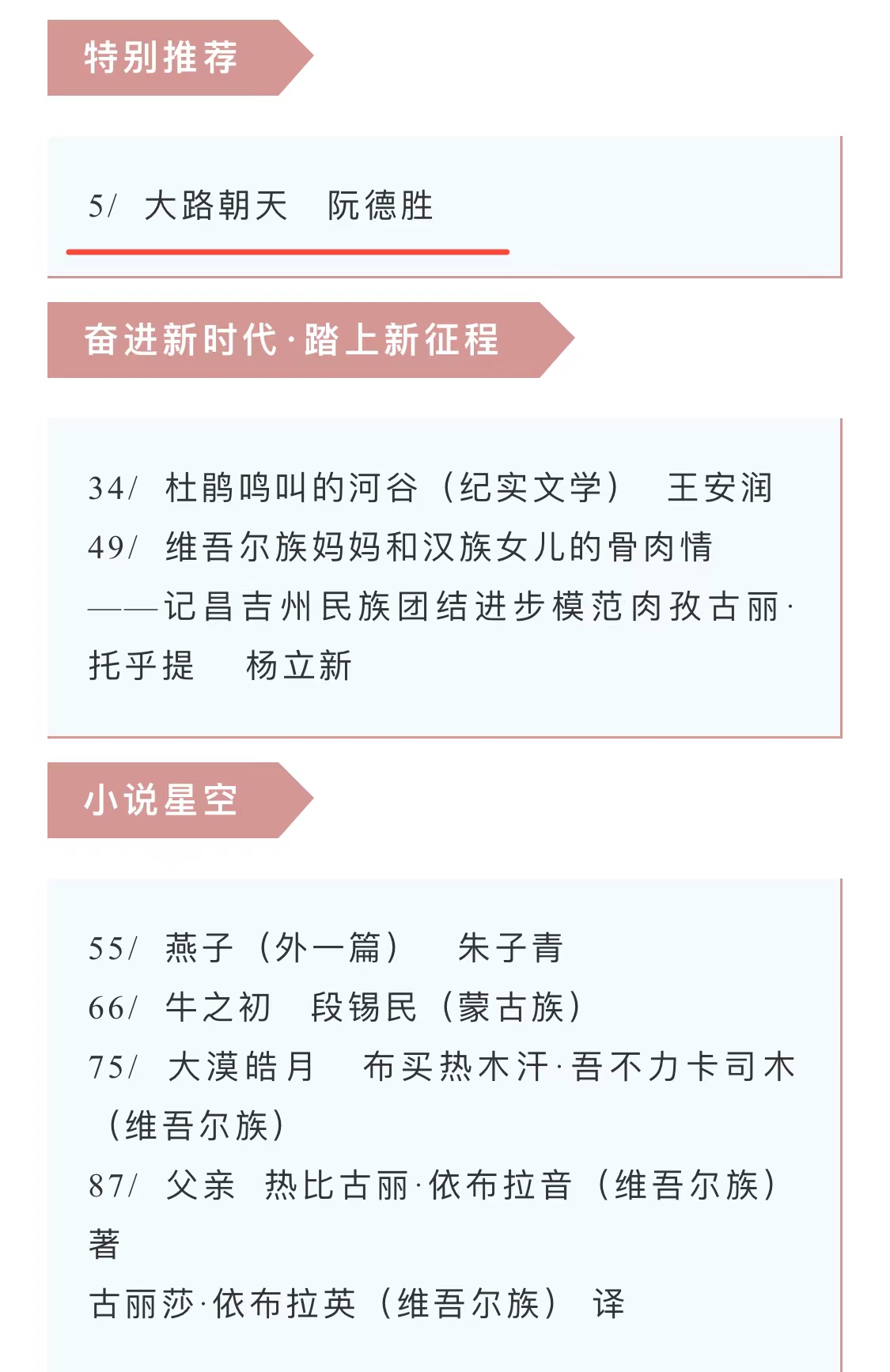

近期,我省作家阮德胜中篇小说《大路朝天》刊发《民族文汇》2023年第3期栏目头题。

大路朝天(节选)

阮德胜

邹小椒往老鸦洲撂了颗“炸弹”,比当年日本鬼子撂在青阳县城和国民党反动派撂在外江里的范围都要大、声音都要响,它撂在了关心和不关心的所有人的心里——邹小椒要嫁给赵亮堂!

赵亮堂何如人也?正如后来电视上播放的大熊猫刚生下来的样子:白毫毫的毛发,眯闭着的小眼,粉红色的肉身……终究比不得大熊猫,它的毛发长着长着,该白的地方白了起来,该黑的地方黑了下去,他上到头顶心下到脚趾头凡是长毛的地方一刷地白,仿佛每个毛囊里都灌满了银水,并且汩汩不绝;他的眼,从小长到大,就没有睁圆过,不是他没有力气,也不是你不想睁开,是光,无处不在的光刺是无数根钢针在穿连着两个眼皮,他越死劲地睁,它越死劲地穿,他打小就知道,干不过光刺,也就是太阳。他算不幸中的万幸,像他这样的羊毛人,十九有的是睁眼瞎,而他在晚上或阴天还能看看天地,也算是天王老子没有断他的活路;他的皮子就那么一直粉嫩着,晒,能晒出被开水燎过般的大泡;挠,能像挠在豆腐上,一碰稀巴烂。你还落不得一片头屑大小的脏,否则痒得钻心……用你跛子伯的话说,你是皇亲国戚的命生在了狗窝里。他是个“羊毛人”,也就是洲上人白天不说夜里说的“他母亲与公羊”的产物,为此他父亲跳了江,他母亲逃离了老鸦洲。,

甚至邹小椒和赵亮堂在江边乡人民政府裁回了结婚证铁板钉钉成了夫妻,老鸦洲还有很多人不相信。吃了咸萝卜干操心的大有人在,说邹小椒神经搭错线的有,说邹小椒成了老姑娘想男人想疯了的有,说邹小椒拿棒槌跟狗斗气的有……邹小椒要长相有长相、要个头有个头、要时尚有时尚,家境也开始往洲上人家前边靠了,言外之意,洲上没有合适的,城里还没有?三只脚的猫没有,两只脚人还没有?标致能上电影的没有,黑黑脸癞痢头的还没有?再不济学学古人,嫁猫嫁狗嫁棵树也行,怎么嫁给赵亮堂呢?

哎!在老鸦洲“羊毛人”“小老”赵亮堂还真就娶了个体体面面的大姑娘,到哪里讲理去?赵亮堂眼不好、皮子不好,耳朵却听得真真的,他不能吱声,只要一开口,仿佛长江大堤破了。也不能“捡了便宜”还卖乖,至于内幕连个偏旁部首都不能对外讲,随后哪怕山崩地裂,他都咬呀挺着,他感觉他像个男人,屋里能撑梁、屋外能顶天的男人,此时的邹小椒要的正是这样的男人。

邹小椒是五月端午上午从东风砖瓦厂回来的。厂长是洲上退伍回来的相仿年龄的王立德,小时候生了疝气,落了个“大卵子”诨号。

这年长江内江里的龙船比大集体时要多一倍,光洲上就有四条,“接龙”的人也多。赵亮堂小门小户,只买了两匹二尺二竹布的“小红”扎着四条高坦莲子堂的方片大糕,在他放鞭接何魁为头桨的那条“龙”时,何魁与他开玩笑:“神龙保佑亮堂今年大福大贵、喜得贵子!”

“哈哈哈!”一船人都在笑,笑得直肠直肺。

赵亮堂也笑了,“你也要好生打桨,别鼻涕落到江里,正好水鬼拖了,你那老婆可就好了我哟?!”

掌舵的钱大发白胡子都长出两寸多了,兴许是高兴,他也接了话,“‘拉瓜’烧锅的只有二成新,你也要?”“拉瓜”是何魁的外号。

赵亮堂看到没有船要比赛的样子,想着扯几句也怪开心的,就说:“儿子是现成的,进门就喊‘大’,多省事。”

“有本事,自己生啦?”何魁是开不了三句玩笑的人,“靠捡儿子能给你养老送终?”

“你还别讲,我在洲上长这么大,‘拉瓜’就这句话……早上蚕豆肯定吃了不少……”什么时候邹小椒靠在了一棵垂柳的绿条里,她言外之意何魁说的是“放屁”话,还没有待船上、岸上的人完全看清她时,她又开口说,“你有是有儿子,能不能给你披麻戴孝还真不好讲,亮堂要是有,一定会!”

“回来啦?!”赵亮堂转身从江边走到邹小椒身边,“开玩笑呢,别当真!”

“我就当真了!”邹小椒板着脸,声音很大地说,“对他这种恨不得全世界人都过得不如他的人,针眼大的空都不能给他钻。”

船上的人都听到了。何魁落浆下水,钱大发同时扳起了艄。龙船掉过头,快得差点翻了船。江对面有两只船见这边上来一只,便迎过来,意思是要比上一番,果然这边打了锣、那边应了鼓,两岸看热闹的吆喝声此起彼伏,原来都在等着争江边乡政府的一丈二的“大红”,江上再次掀起浪潮。

邹小椒说:“你要没有事,到你家,我跟你讲点事。”

“好啊!上洲村里的两条‘龙’我都接过了。”赵亮堂意识到邹小椒是来找他的,但直到现在他还认为她这次主要是回来过节,他快快地起步,边走边说,“今年的绿豆糕我是托人从高坦莲子堂买的,打开包,一屋子都油香油香的,进口就化,你去尝尝,甜得汪人。我买了两包呢,送一包给小娘,去年要不是她帮我照顾家里家外,我哪能去砖瓦厂?小娘还回我四个鸭蛋,盐的真是好,不咸不谈,个个黄里流着油。本来我也想蒸点发馍,去绞麦粉时,排队要排三天。现在日子稍好点,家家都敢吃了……”赵亮堂一直喊邹小椒母亲为“小娘”。

赵亮堂一路走一路说着,到村边时,他扭头一看,邹小椒落得跟他有一丈远,他的话她应该没有听到或只听到一部分,都不是什么紧要的话,听多听少都一样。

邹小椒突然跑着赶上了赵亮堂,她说:“我刚才在想个事呢。”

他俩肩并肩地走进了村庄网里,路上遇到了两队来送节的,个个都喜庆的样子。洲上的熟人见到他俩基本都是“小椒家来过节啊”之类的问候语,几乎没有人问赵亮堂,邹小椒有回话的也有只淡淡一笑而过的。

家家门框、窗棂上都插着艾叶和菖蒲,绿绿的,怪好看。有好几家趁着春忙没到,快快地将草顶子掀掉,屋子还是那个屋子,但换上了小瓦,那种感觉完全不同,似乎家境立即殷实起来,人也精神几分。邹小椒家的小瓦也订了,估计到六月底那几窑可以排上,顶着新瓦过中秋问题不大。赵亮堂至今还没有这个想法,他坚持屋子不在大小,也不在是草是瓦,能挡风雨即可,真正的住人看的是不是整和洁,一把条帚、一只猫碗要放有放处、摆有摆法;一张桌子、一条凳子要眼晴看不着灰、屁股坐不到脏。邹小椒进到赵亮堂家,从来没有这么上心过,她将什么都能看到心里了,她差点涌出泪来。

邹小椒径直上了堂屋,赵亮堂忙活着打开绿豆糕、摆上炒蚕豆,还有三个咸鸭蛋也稳稳地蹲在桌子中间,“你吃,你吃,我去烧点水。”

“先不忙,你坐下来,我有话跟你讲。”邹小椒坐到条台前的椅子上,正正地对着大门。

赵亮堂只好坐到邹小椒的对面,看着她,等着她。这时他才看清,邹小椒的头毛已经长长了,用一块花手帕拢扎在后头,翻毛鸡变了老鸦尾。上身是件锁腰的紫灯芯绒夹克;裤子,换下了能扫地的大喇叭,是条蓝的卡的直筒式;鞋是之前穿过的回力,明显洗后刷了牙粉的白。她坐在那里,看着还算清爽,要是站起来走几步,应该比送赵亮堂回来那次好看。可是她的脸糙了,少了那种光玉玉的亮,左睑上两三颗雀斑想着要往出跳的样子。整个身子总想塌,完全掉下了那种随时在抖动的精气神。

“有个事,我决定下来了,先前没有与你商量,你不要怪我!”邹小椒把话说得绵绵的,但句句里边有筋道,像发酵的面。

“你定的事,我还信不过?”赵亮堂又想起身去烧水,他看到她的嘴唇一小片一小片地干着。

“我不渴!还有好多事呢,一时又讲不上来。”邹小椒拧过屁股对着赵亮堂,她从裤兜里掏出一沓钱放到他面前,“下来你什么事也不要做了,拿着这五百块钱,请几个人将这屋里屋外往喜庆里收拾收拾,另外到城边上找个弹匠做一床八斤半的垫被、两床十二斤半的盖被,被里被面我都买好了。千万记住,要多买三五斤棉……五月二十六,我俩结婚!”

赵亮堂摁着五百块钱弹了起来,声音猛地吼了起来,“你讲什么呀?和哪个结婚啦!?是你嘴没讲全,还是我耳朵打苍蝇了?”

“我和你赵亮堂结婚啦!”邹小椒扶着桌子站了起来。

“邹小椒,你是不是疯了呀,还是在逗我好嬉呢?!”赵亮堂身子在发抖。

“我既没有疯,也不会逗你好嬉,我是决定嫁给你。”邹小椒又坐下来,“等我给我姆姆讲后,我俩就去乡里裁结婚证。”

“不!”赵亮堂一把推过那些钱,有两张十块的“大团结”飘到地上,“小椒,有什么事你讲什么事,不能这么闹,闹不好要出人命的。到底出什么事了,你好好跟我讲……”

“是的,搞不好是要出人命的。”邹小椒捡起钱,放回到赵亮堂的手边,又稳稳地坐下了。“亮堂,我怀伢子了!”

“啊?”赵亮堂跳开桌子,差点被椅子绊倒,他指着她的鼻子,“邹小椒,你……你做事也太出格了吧!?你个大姑娘家,还带……带肚子了!小娘她们要是知道了,还咋活?别人要知道呢,唾沫还不淹你呀?……我不怕死,但也不能这么死吧?”

“我要是想死,还来与你结婚?”

“我不结婚!我姆姆把我生下来就不是让我来世上结婚的,是让人知道有这么一种白化病。我不结婚!!”

“好吧!你不结,我就去跳江。”

“你吓我也没用!让我与你结婚,不如你把我推到江里去。邹小椒,我前生欠了你么?你不能这么害我吧?!”

“我前生欠你的,今生欠你的,来生一起还你,行不行?”

“要头都行,结婚不行!我是‘羊毛人’啦,和你指甲盖都不少一块的大姑娘……哎!洲上人不羞,我还没有脸皮呢。”

“算了,赵亮堂,你就把我讲的话当个屁放掉算了。这钱,你到时给我和我这伢买点纸钱烧烧总可以吧?!”

赵亮堂一把拉住已经出门的邹小椒,俩人坐到门槛上。“小椒,我拿刀来,你杀了我吧?你要死,我和你一起跳江。”

邹小椒冷冷地说:“你跳内江,我跳外江。我俩一起,怕坏了你的名声!”

赵亮堂突然哭了起来,他说:“好好的一个人怎么离开洲上没有几天就变成这样呢?洲外有鬼啊?九华山有道士也有和尚,怎么只晓得念经,不晓得提鬼呢?这害人的鬼是哪个?你不讲我也晓得……”

邹小椒也是一脸泪水,“亮堂,我晓得这样做,亏欠了你,可我又有什么法子呢?你帮我前后看看,我不找你还能找哪个?要不,只有死路一条。跟你讲句掏心的话,伢子都能动了,我不想打掉,更不想带着他去死……”

“起来吧,户槛上凉。”

赵亮堂拉起邹小椒,径直到灶屋烧水打了三个糖打蛋,她连汤带渣子都吃光了。

赵亮堂身不抖心还在颤,他清醒过来,邹小椒挖的这个萝卜坑只有他来填了,他不填一定会成为她的坟坑。他也清楚,他填进去了,时间不会长,要是长了,他会烂在里边,对他对她都不好。“你怎么讲,我就怎么做!下来,肯定不是你怎么想,就能怎么做的,小娘那里也是要命的。怀伢的事,还有哪个晓得?”

“只有你!”

“那个人呢?”

“我进了这个门,伢子就是你的!”

“没有人信的。”

“信不信,伢子都是你的,他会姓赵!”

“你心甘在这个门头下过日子?”

“不心甘!不心甘也得先过下来。亮堂,亏欠你的,靠给你一个伢子是补不回来的,我今生不能,来生也会……”

“不讲那话了,那年你救过我一命,算是还你的。你能相信我这个不全乎的人,也知足了,可是……可是……这事……洲上人的嘴讲几天就寡了,要是……要是‘扁头’回洲上,我这破脸往哪里搁?”“扁头”是他俩儿时最好的伙伴,他与邹小椒私订过终身,却因迷上海下放学生差点犯下罪,吓得逃出了老鸦洲,至今无信息。

“哪个天条规定,我是他的人?别提他,提他,我死的心又上来了,我这辈子全被他害的。”

“下来……”

“你什么也不要操头,由我来!”

“钱你先揣回去给小娘,我手头上还有些,你讲的事都能办好。”

“还是放在你这里,万不得已给老的做两副寿材。”

……

邹小椒把该亮的话全亮开后,赵亮堂的心悬是悬着,可猛然偏向了她一边。为此,他专门上了一趟坟,给赵福海烧了一捆钱,前后磕了三回头,“伯啊,你一定要保佑小椒呀,一定要保佑那伢呀,只要平平安安渡过这道关,我们会年年加倍给您烧钱花。”

事情的发展,远比赵亮堂想的要复杂。

的确是因为过节,邹小椒母亲吴红英明显地高兴。也只有过节,她一家才会团团圆圆地吃顿饭。女儿邹小椒在砖瓦厂上班,什么时候能回来,仿佛打野猪过年——没底数。儿子赵林洲考到秋浦中学住校读书,放的是月假。继夫赵富贵一年三百六十五天恨不得三百六十六天在内江上摆渡,单讲端午这天,上街的、看龙船的、走亲戚的,还有闲逛的,哪一趟渡都挤得满满,午饭在船上才扒一口,这边急着要过、那来喊着要来,船篙从下水就没有起来过。人家过节,他家过累,讲的正是摆渡人。午时刚过,吴红英就开始准备饭菜,鱼呀肉的摆了一案板,她还杀了一只正下蛋的老母鸡煨在砂罐里……一家人终于等到赵富贵猴着腰回来了,“先吃呗,等我做什么?”这是他天天进门看到桌子上饭菜说的话。现在日子好多了,即便过去少吃少喝,吴红英对儿女家教还是严格的,赵富贵不动筷子,儿女饿死不能吃。

饭盛好了。吴红英开了一瓶“傩神大曲”,往赵富贵每晚必喝的二两玻璃杯里倒得满满的。正在大家开筷子的时候,邹小椒说话了——她后来,十分内疚她不该这个时候说,其实吃完之后,家人还完全有可能在桌子上一起坐一会儿的,即使各行其事,也可以将大家召在一起呀!然而,她却选择了这个点。

“叔,我不去砖瓦厂上班了!”邹小椒夹了一筷子水芹菜在碗头上。

“哦!”赵富贵端的酒杯在嘴边上停了片刻,嘬了一口酒,“不去就不去呗,开春了田地里的活也多,给你姆姆搭把手。”

“做得好好的,怎么讲不去就不去呢?”吴红英含着一口饭在问,“要是能干,还再干两年。我和你叔商量着,先将瓦换上,再在东头接两间,你和林子一人一间。还有,你这一回来,订的瓦能按时交货么?”

林子是赵林洲的小号。

“交了订金,也在排着队呢……”邹小椒将头埋在碗里,“除非窑塌了。”

“呸呸呸!”吴红英举起筷子要打人,她又放下了,“多大的人了,讲话一点把门的都没有!吃饭,吃饭,你俩把那鸡汤舀着多喝点,在外头也不晓得怎么糊嘴的?”

赵富贵将筷子掉过头,夹起一只鸡腿架到邹小椒碗上,邹小椒给了赵林洲。赵富贵又将另一只,夹着摁到邹小椒碗里。

“叔,你吃吧?”邹小椒与赵富贵说话不多,但她打小能体会到这个继父对她的关心和呵护。

对于邹小椒这么大的姑娘,有些话,只有当娘的能问,于是吴红英说:“你这么多年,秧没有拔一把、草没有耘一棵,是打算回来种田吗?”

“我又不是没有种过田。”邹小椒将鸡骨头扔给在桌子底下来回窜的小花狗,她将筷子头顶着下巴。“我打算这个月结婚!”

一家人,端杯子的手、夹菜的手、扒饭的手都戛然而止,停在了不该停的地方。

“你讲什么啊?结婚,还这个月结婚!”吴红英“咚”地将碗跺到桌子上,“你是石头里蹦的,还是江水里趟来的?你看不起这个姆,也就算了。你叔,把你养这么大,总得放到眼里吧?媒人没有踏过门,腰篮礼是什么味都没闻到,嗯嗯,就要结婚。你也出过洲上的人,哪有这么大的个丫头自己作主把自己嫁出去,你让我这两个做老的往后还有什么脸在这洲上活呀?”

吴林洲插了一句:“城里都兴自由恋爱……”

“鸡下巴吃多了是吧?有你接的话吗?”吴红英黑着脸,见赵富贵一口将余下的酒蒙到嘴里,“给你大盛饭去!”

吴林洲无趣地站起来,听到赵富贵说“我不吃了”,又坐下来了,其实他有物理作业要做,他起初是想帮帮邹小椒,到后来他也有了恨,多少年才有缓解。

“那就找两个媒人吧?腰篮礼补给你一年三节的!”邹小椒扭着头看着家里的年画,那上边是《女附马》,她最喜欢附马帽子两边的帽翅,走起路来一抖一抖的,威风就出来了。

“明早让你叔把这话到渡船上,讲给南来北往的人听听,这叫什么话?我欠那腰篮礼吃是不?我吃得好死去啊!”吴红英气得眼泪在眼圈里打转。

“话不是你讲的呀?”邹小椒的嘴犟起来很犟。

“小椒啊!”赵富贵几次想开口都咽了进去,眼看母女俩要吵架了,他才清清嗓子说,“你这么大了,也不是一个不晓得事象的伢子,这些年在砖瓦厂做事,贴补家里也不少,我和你姆姆心里都有数。老话讲:婚姻大事!婚姻是个大事,大到一个人一辈子的事,儿戏不得。要讲你也能给你自己作主,但做大人的,好歹比你多吃几天饭,没有经历过,多少还听到过。事前与家人讲讲,也有个商量不是?你姆姆气就气在这里,她其实是担心你,是不?”

“叔,这事我已经定了,改是改不了了!”邹小椒尽力把话往硬里说,“要讲我做错了,我补,这生不够,我来生补。”

“你都定了,还家来给我们讲什么?你怎么不直接从砖瓦厂过门去呢?”吴红英跺起了脚。

邹小椒说:“先前我真是这么想的,后来想想还是给你和叔讲一声。”

“讲,肯定是要讲的!”赵富贵说,“家里总要给你陪些嫁妆吧?打盆箍桶,先不讲上几遍桐油了,至少也得个把月。你这……”

“叔!我什么都不要!”邹小椒说,“五月二十六,你只要让我从这个家走出去就行。”

“你这样,才真是打我和你姆的脸呢。”赵富贵看着邹小椒说,“既然这样,我和你姆姆加紧准备,明天将木匠、弹匠一起请家来……”

邹小椒说:“叔,谢谢你的好意,我真的不要。”

“姐!姐夫是哪块的?”赵林洲又插话在问。

此话似乎提醒了赵富贵和吴红英,他俩几乎同时将眼光锁到邹小椒身上,邹小椒将脸正过来,对视了赵富贵,又对视了吴红英,她故意将声调放平了说:“就是洲上的赵亮堂!”

“赵亮堂?那个‘羊毛人’?”赵林洲尖叫起来,“姐……姐……”

邹小椒点点头。

“你……你……”吴红英指着邹小椒,突然全身抽搐,从凳子上仰面倒到地上,“咚”地一声响。

“红英!红英!”赵富贵跑过来抱住吴红英,顺手掐住了她的人中。

“姆姆!姆姆!”赵林洲帮助赵富贵将吴红英抬坐到椅上。

吴红英口吐白沫。

“林子,赶紧去喊医生去。”赵富贵紧张得不行。

“我去!”邹小椒出门,小跑着去请来赤腿医生钱运来。

当邹小椒领着钱运来赶到家时,屋里已挤满了左邻右舍。原来,吴红英醒来后,嚎啕声传透了半个洲,“我的娘啦!我这作的是什么孽哟!晓得你这么害老的,我还不如小时把你呛到粪桶算了。我的娘啦,这日子还怎么过哟!”吴红英突然从椅子上冲出门,一直冲到内江里。要不是赵富贵跑得快,要不是赵富贵水性好,吴红英的命会在这晚结束,赵富贵将湿漉漉的吴红英扛回了家。如此大的动静,上洲村很快传开。赵亮堂也知道,他躲在邹小椒家的柴堆后,大气不敢出。

邹小椒从灯火里看到吴红英,此时她不哭也不闹,就那么上下滴着江水地坐在条凳上,谁劝也不动。钱运来进来问了问情况,药箱子没有打开,便出门回去了。

邹小椒没有进门,一直靠在门框上。

左邻右舍能说的话都说了,很快散了,但他们回家几乎都在议论,焦点不过“邹小椒怎么就要嫁给赵亮堂了呢?”当然也有人往她是不是万不得已而为之上边想,也有人等着“看戏”。

他想过结婚,从来没有想过会与邹小椒结婚。他在与她一起讲“毛主席盖章”的少年时代,认为她会嫁给大队长“土墩子”儿子“扁头”赵永强。很长时间,他认为赵永强会快点回来娶她……赵亮堂到下半夜才有了迷糊。

早上起来,赵亮堂头晕得很,还有点落枕的样子,他扭了扭头,想着上午要不要进城问问弹棉做被的事,可是又不晓得邹小椒那头有什么变化没有?他出门开鸡塞时,吓得一拧,一个人披头散发、正正地对着他家大门跪在院里,低头一看,是吴红英。

“小娘,你这……”

“亮堂,小娘给你磕头,答应小娘不要和小椒结婚,好不好?”

“小娘,你这么做是来给我折寿了,反正我是个不全的人,寿长寿短一个样……”

“只要你答应小娘,我把家里订的瓦全给你翻盖好。还有,还有,待林子长大成人,他给你养老,不信可以立字据。”

“小娘,你先起来!”

“亮堂,你是个心眼好的伢子,小娘信得过你。你会答应小娘的。你要是不答应,我就死在这儿,你挖个坑给我埋了。”

“我的个小娘啦,你起来,我给你一百个答应,有用吗?”

“有用,有用,你不同意,她还能拿刀架在你脖子上啦?”

“你答应啦!?”

“我答应,没用。小娘,我们就依着小椒吧,她……她也……”

“她倒底怎么了?你讲,你讲给小娘听,小娘不怪你。”

“我不能讲,也没的讲。”

“那我就跪死在你家院子里。”

赵亮堂几次拉吴红英,她都赖在地上不起。赵亮堂不想将这事再让洲上人知道了,他想去找邹小椒来,掩上门的时候,又决定去找赵富贵。

赵富贵从对面渡一船人到内江中心,远远地看到风将赵亮堂的白发吹得一起一伏,他实在想不明白邹小椒怎么会看上这么个人?船头两次都偏了航,用力扒了桨才正过来。

船靠岸,待人都上来了,赵亮堂对赵富贵说:“叔!小娘跪在我家院子里呢!”

“她想跪,让她跪呗。养儿不孝,盈田出瘪稻哦!”

“叔,这不是法子啊!”

“你肯定晓得这里头的边边角角,你要讲你就讲,你不讲我也不强求,但我也有一句亮在这里:邹小椒要是与你结了婚,这辈子就不要想再踏我的家门。”

“叔,我也只亮一句:小椒不和我结婚,她会去死的。你们当老的,怎么做,与我无关,我大不了住回跛子伯的老屋里去。”

赵亮堂沿着内江走到下洲村的渡口,过江进城找到弹匠店,订了邹小椒要求的三床被子和五斤棉,天擦黑回到家,见吴红英还跪在那里,调头去找邹小椒,邹小椒不在家,他又来到渡船口。赵富贵正好收桨,听完赵亮堂的话,他将桨和船篙往堤上一扔,飞跑进村子。

赵亮堂只得将赵富贵的桨和船篙扛回,刚放好在屋檐下时,赵富贵背着吴红英回来了。

吴红英迷迷糊糊地说过不停,“你让我跪着,亮堂只要答应我,她就嫁不了。”

赵富贵恨恨地说:“你俩都这么弄,这个家还要不要,要是不想要,一家人都卧到江里喂江猪拉倒!”

赵富贵看见了赵亮堂,赵亮堂也看见了赵富贵。彼此都没有吱声,赵亮堂回到了家,他仿佛还看到吴红英跪在院子里。他想:“不如我死了算了,可我死了,小椒怎么办?她还得去死。有没有什么法子,哪个都不死呢?”

老鸦洲家家户户在忙着做秧田、下稻种,时不时地抽眼看着邹小椒和赵亮堂随时都可能有的热闹。

邹小椒已经想到了法子。

邹小椒骑车四十里开外,回到生父的老家,本家的一位鳏居的堂叔双手接过她的腰篮礼。礼很足,有鱼有肉有裹纸包,有糕有糖有咸挂面。话也讲得滴水不漏,她的根在邹家,她是邹家人就得从邹家的门里出嫁。堂叔过去得过邹小椒父亲的帮助不少,现在大侄女带着礼,还带着喜,他没有理由拒绝。尤其是邹小椒递给他一沓子十元的三百元钞票,请求他置办点盆桶后,他更是要面子有面子、要里子有里子。

接下来,堂叔坐着邹小椒的自行车,到了洲上,原原本本地将邹小椒教他的话学给了赵富贵夫妻俩。赵富贵有话说不出。吴红英听完后,“啪啪啪”地扇了自己四个大嘴巴,嘴角流出了血丝,默默地到灶屋煎了三个蛋、下了一碗面给了邹小椒堂叔,算是一礼。

送走堂叔,邹小椒来到赵亮堂家,见他请个木匠将家里门栓呀、锅盖呀、水桶呀等等,修的修、补的补。她问了声“师傅好”,拉着赵亮堂到屋里交代事情,重要的是他俩得尽快去已由大队改为的村部去开结婚介绍信,村主任还是“老鬼子”,这人干过油坊,有点油水不成问题,邹小椒给他准备了两瓶酒。“妇联”那里也买了两斤水果糖,但她是邹小椒曾经因给赵亮堂要回面子而打过的何立香,邹小椒让赵亮堂提前将糖果送到她家里。

赵亮堂天晚时去的,何立香在床榻上叠衣服。“何主任在家呢?”

“哦,是赵亮堂啊!坐坐,等我把这两件衣裳叠好了给你泡茶。”何立香明显手上加快了速度,不像假意。

“不用,不用。”赵亮堂将糖果放到桌子上,“我来是请您吃喜糖呢。”

“好啊!是听讲你要结婚了,恭喜你!是邹小椒么?前头听人讲,我还不相信呢?她那么傲的一个人,咋就……话也不能这么讲哟,你赵亮堂也是有家有业的人,种起田来,哪个也比不上。再讲了,哪个没有点毛病,不过有的人生在外头,有的人生在里头,我那回还听讲,砖瓦厂厂长小时候还是气泡卵子呢。话往回讲,小椒还向着你,那年闹着耍,她还来真的……”何立香笑呵呵的,可她在抓计划生育上一点不含糊,有回在下洲村差点出了大祸——晚上去抓躲生的一个妇女,结果将来走亲戚的人家还是黄花大姑娘的妹妹抓到乡医院,人都上了手术台了,还是医生从肚皮上看出她从来没有生养,才将早喊叫得没有声音的女伢子救了下来。

“何主任明天上午会在村部么?我和小椒去开结婚介绍信,到时麻烦你帮助讲讲……”

“不麻烦,不麻烦,我一早过去等着你俩,胡主任还有文书我都把他们叫着,放心吧,去了就开,喜事喜办!”

何立香把话说得漂漂亮亮,次日他真地将拍板的、写字的、盖章的都拧在村部等着赵亮堂和邹小椒。一张结婚介绍信,很快开到了手。这是邹小椒没有想到的,从他们办事人的眼里和手上,似乎他们比他俩还要急,狠不得他俩当天把婚结了。邹小椒看出了他们“看热闹不怕事大”的心思,但她只得忍着。事实上,她和赵亮堂还真到乡民政所去裁结婚证了,“乡民政”到县民政开会,等到中午也没有回来,午饭时赵亮堂买了几个肉包子,邹小椒吃了一个,差点没有吐出苦胆。好在下午快四点时,“乡民政”酒气冲天地回来,迷迷糊糊地将他俩的证给办好了。出门后,邹小椒突然蹲到乡政府门前右边的大槐树下,赵亮堂还以为她要吐呢,去拍她的后背,发现她在哭。赵亮堂在边上等着,一直到她站起来。

邹小椒向赵亮堂交代了几句近来家里还要准备的一些事宜后,她计划先到城边她表妹家住几天,临到日子边上再去堂叔家,俩人约好五月二十六上午十时天上下刀子也要准点在下洲村的渡船口接她过门。

“事就这么个事了,你也要担心身子,要是有福的人早都在家养着了,看你还满天飞!”赵亮堂多少有些心疼邹小椒,“我这副胚子也替不了你担多少,把这山爬过去,有大道你还是往前走,我不会拦你的。”

“讲什么呢?我俩是合法夫妻了,该怎么做我心里清楚。”邹小椒一本正经地说,“有一点我讲到做到,这伢是你赵亮堂的,我越来越觉得这伢是为你生的!名字我都想好了,叫赵光明。”

“要是女伢呢?”

“也叫这个!”

赵亮堂不会骑自行车,只得邹小椒骑,他坐着。俩人到城边的大堤上分的手,赵亮堂拐到弹匠店里正好将被子和棉花一担轻轻地挑回了家。

邹小椒在表妹家闲住着,只晓得她与父母吵了架,得空俩人到街上买点东、购点西,有的在街上碰到洲上的熟人便拜托带回给了赵亮堂。洲上这头,供完匠人之后,重点是收拾家里的床,先婚床,他决定让邹小椒住在他奶奶结婚时用的套子床,前些年有收旧家具的出到三百块,他没有卖。他换了新铺草,挂了新蚊账,还用荞麦壳套了两个大枕头,一对枕巾上鸳鸯胖乎乎。新被子是他自己订的,他不想请人,因为他不想让人说邹小椒的闲话。

日子“刷”的一下就到了赵亮堂十分期待又有几份生怕的这天,家里唯一的一只大公鸡似乎比每一天都要早那么半个时辰地叫亮了天色,他将昨晚准备好的花生、蚕豆、红鸡蛋、方片糕和水果糖全都摆到了桌子上,不一会儿本家的老嫂子过来了,请她来,一是帮助做一桌饭,二是接接新人。两个接担子的也都是本家的兄弟,这事不好叫外人。日子,也没有对外人讲。“拉瓜”碰到两次,都说有什么要帮忙的就“吱”一声,他都摇摇头。他只想顺利地将邹小椒接过门,之后让她安心地将孩子生下来,他暂时只想到这些。院子里的母鸡一会儿这个“咯咯”,一会儿那个“咯咯”,怕它们拉屎。撵了几次都不出去,不到十点,所有下蛋的母鸡把这一天要下的蛋都下了,鸡窝里满满一窝。

十时的点子卡在赵亮堂的心里,为此他在做衣服那天专门到秋浦百货商店买了一只黑色小闹钟,有个晚上他还专门从他家往下洲村渡口走了一趟,大约要二十九分钟,也就是说他们去接亲至少九点半就得出发,打个提前量:九点二十。贴好喜字和对联,闹钟正好“叮铃铃、叮铃铃”。一行人按时出门,也按点在河对面接到了人。邹小椒穿得喜喜庆庆的,她和堂叔以及村里的两个挑担子坐着拖拉机一路到了江堤上,双方接担子的接担子、道喜的道喜、该给红包的给了红包,便各自走路。待邹小椒渡到下洲村,加上前边有两担嫁妆,明眼一看就能看出是结婚的阵式。邹小椒的嫁妆实在是少了点,不要讲现在分田到户,多数人家境好起来了,即使前两年,没有要全自行车、缝纫机、手表和收录机的“三转一响”,起码得有一两样。她除了一些盆桶、洗脸架外,就是两只皮革箱子和上边各架了一床毛毯。即然简化,那什么都简化,进了门,也就是门内的几个人一起吃了顿谢客饭。赵姓一个门里的女眷来了三五拨,邹小椒每人给了一包小手帕扎着的喜糖、扯了米把长的红头绳。

邹小椒和赵亮堂的婚这么结上了,洲上的闲嘴扯了三天扯不过一周,便无新鲜了,倒是吴红英一个多月没有出门,她差点哭瞎了眼,要不是惦记着赵林洲还小没有成家,谁也拦不住她去死。

一个人的日子是一个人的过法,两个人了,其实是三个人,日子完全有了不同。最不同的是,赵亮堂在家里要与邹小椒做到男女有别,这是他对自己的要求,也是结婚当天下午他求邹小椒答应的。邹小椒住在东房,他住在西房,当晚她喊他过去,她害怕,他挪了竹床进去睡在床尾,就这样一直到了赵光明出世。他一如既往,春耕时耕了春,夏种时种了夏,秋收时收了秋……门里,他将心思都担在邹小椒身上,首先屋里的鸡蛋再也没有卖一个,每天早上三个糖打蛋,盯着她,不吃完不出门做事。再者他算计好了,隔三差五天逮一只老母鸡炖上,大约到她生时接下仔鸡,急得那只大公鸡见到他红着眼要啄他。她按照自己的想法将屋里该收拾的收拾了,关于他的衣食起居都做到尽心尽力,她把这个家当成了家,出怀之后开始学着做了一套一套小衣。她该出门照样出门,该下地时照样下地……外人看不出两样。并且他按照她的吩咐,该说的话要说,该什么时候说就什么时候说,比如她怀孩子了,他故意四处找狗肉,说怀孕妇女吃狗肉,孩子小时不抽搐;比如她进门第七月个分的娩,他忙前忙前忙后说早产都是“七成八不成”……

“羊毛人”赵亮堂和邹小椒生了个早产儿子,黄皮肤、黑头发跟好人一样。此事,不亚于仇翠翠生下赵亮堂时让人好奇。有“肖大姐”亲手接生。设着法儿要来看孩子的人自然不多,但有两个人影在赵亮堂家屋前屋后晃了多少次,赵亮堂清楚,一个是吴红英,一个是王立德。邹小椒在屋里坐月子,百事不问,一心看孩子、奶孩子,他也不跟她讲。

一天,赵亮堂出门拉柴时,被王立德“碰”上了。

“王厂长回来啦?”赵亮堂故意先开口,声音也挺大,“家里有奶伢子,不好请你去坐坐了。”

王立德立即迎上来,“小椒真的生啦?是个儿子?像哪个?!”

“像我呗!”赵亮堂在明子里,话却往暗子里说。

“怎么像你呢?”王立德摇着头,“我不信。”

“我伢不像我,还像你的呀?!”赵亮堂笑着说。

“胡咧什么呢?跟我有什么关系?”王立德虎起脸说,“我是讲,‘男伢像姆,女伢像大’。”

“这么讲,赵光明就裤裆的把儿像我,其他都像他姆姆了!”

“伢子都起名了?赵光明!”

“生之前小椒就起好了。”

“赵亮堂——赵光明,伢子还真是你伢呢?!”

“不会错。你也老大不小了,不能一门心意地搞事业,也得快点把伢要了。老话讲:早养伢子早得力。我和小椒结了婚,立马要上。”

“是的!你们真快!好的,我走了。”

王立德踩着一阵冷,“呼呼”地往前冲。赵亮堂盯着他的背影,恨恨地说:“你个‘大卵子’,有本事办事儿、无本事扛担子,还想来我家里捡便宜,门都没有!赵光明就是我赵亮堂的儿子了,谁也别想抢走,除非邹小椒……”

至于吴红英,赵亮堂有两次本准备与她有个照面,即便骂他一顿,哪怕打两下,他都认了。自从有了赵光明,他的心随时都能化得开,对老人那隔代亲的期盼有所体味。可是,他只要一开门,她就跑了,跑得头也不回。一直到春暖花开赵光明快五个月能抱出来晒太阳时,一天中午,邹小椒在洗屎尿布,赵亮堂远远看到吴红英着一只篮子往菜园子方向走。

“我带九儿出去走走噢!?”赵亮堂说。

赵光明的小名叫“九儿”。

邹小椒说:“刚吃奶,别呛着风。”

“我晓得!”赵亮堂亲一口赵光明,“走,我们出去耍耍噢!”

赵亮堂抱着赵光明出门,往左一拐,正好走在吴红英要走的路的前头,他装着什么也没有看见,一边走一边指着树呀、草呀、花呀地对赵光明“介绍”,估摸快到吴红英家菜园子时,他放慢了脚步,当听到后边有了声响时,突然转过身,与吴红英有了对头碰,相隔也就三五米。

“小娘,搞菜啊?”赵亮堂多少有些紧张,但他尽力回到过去那种一个门里人的宗亲关系。赵光明真是时候地“呀呀呀”了几声。“要尿啊?九儿,九儿,莫急。”

赵亮堂抽出赵光明的尿布,端着赵光明蹲在路边,“嘘嘘嘘——”赵光明调皮地蹬了蹬腿,“滋”地尿得老远。

在这当中,尿布滑到地上,吴红英过来拾起,抖了抖尘草。

赵亮堂端起赵光明,吴红英将篮子扔到地上,一把抱过来,利索地将尿片塞进孩子裆内。

“九儿,给婆笑一个!”赵亮堂卡着火候说了一句。

赵光明很配合,咧开了小嘴,一股奶香扑到吴红英的脸上、心里。

吴红英一头埋到孩子怀里,好一会儿才抬起头,满脸泪水。她扭头四处看看,见没有人,腾出一只手,从裤兜里捣出二十元钱,压在孩子的小衣里,“婆没有带红纸包,别怪婆噢?!”

“不要哟!”赵亮堂心里也热起来。

“有奶吗?”吴红英眼全落在孩子身上。

“有!”赵亮堂说,“大名赵光明,头九生的,叫‘九儿’,都是小椒起的。”

“九儿,九儿,我的小心肝耶!”吴红英喃喃而语,深深地亲了一口赵光明,之后恋恋不舍地将孩子交给赵亮堂。“回家吧,外边有风!”

“跟婆再见!”赵亮堂逗着赵光明,“小娘,那我走了?”

赵光明被抱着往回走,还扭着头在看吴红英,这一看又让吴红英红了眼、流了泪。

回到家,赵亮堂将与吴红英见面的事给正在晾衣的邹小椒说了,还将吴红英给孩子见面礼的二十块钱递了她。

“她哪有钱呢?”邹小椒接过钱,眼泪就下来了,“姆姆苦哟!把我养这么大,福没有享一天,我还往她碗里倒黄连!”

“过去的事,少讲两句了!哪个做娘老子的不望儿女好?”赵亮堂也不能多说,“九儿跟小娘还真亲呢,平时换个尿布又踢又抓的,哎,小娘给他换,一动不动。”

“那是我俩不大会换!”邹小椒给赵光明喂奶,并在怀里摇着他睡着,哼着儿歌,“小宝宝要睡觉,风不吹,浪不高,小小船儿轻轻摇……”

邹小椒几次在赵亮堂当面解怀奶孩子,但他尽量避开,她看到也不说,她只在心里感激这个男人。