发布时间:2024-04-11 来源:安徽作家网 作者:安徽作家网

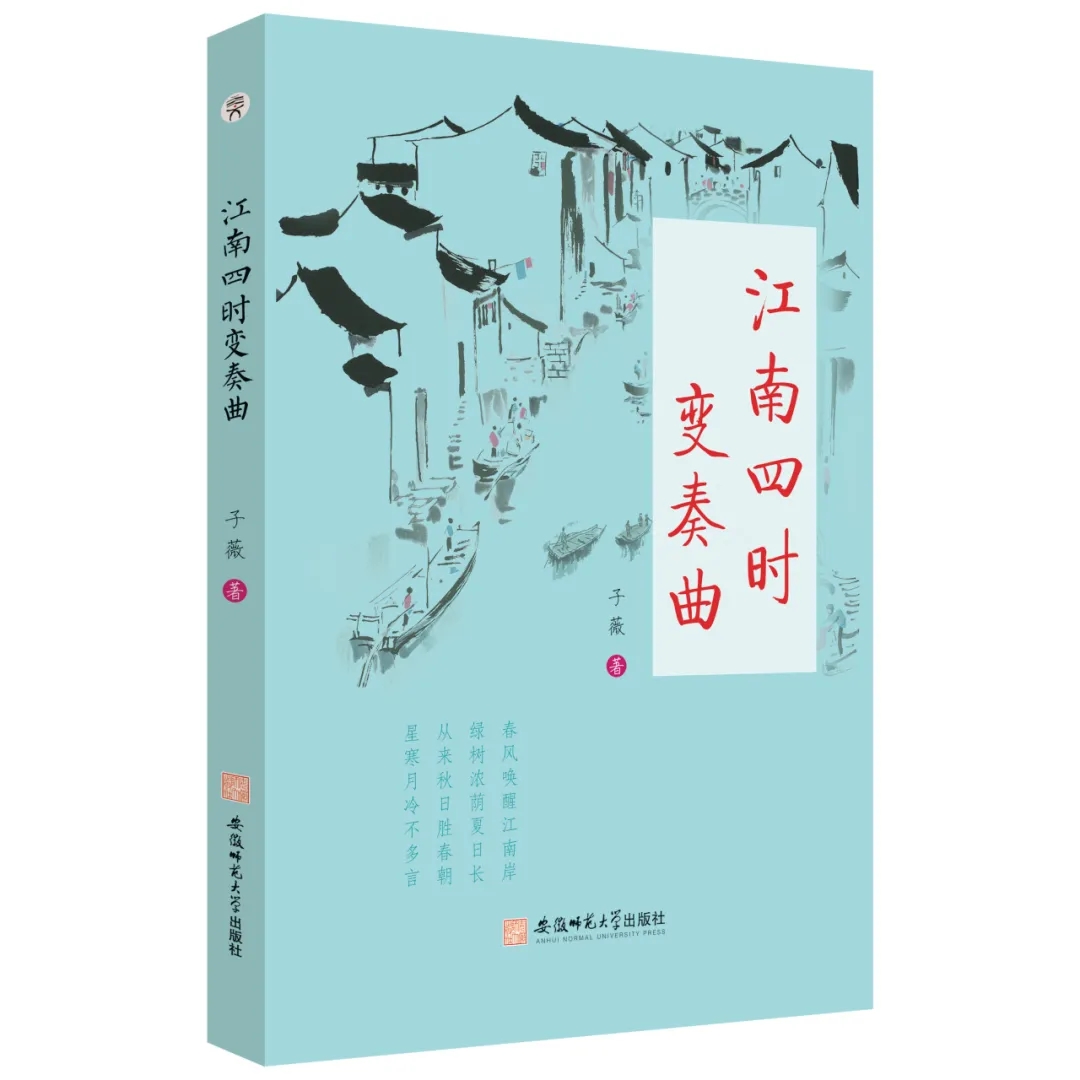

近期,我省作家子薇散文集《江南四时变奏曲》由安徽师范大学出版社出版发行。

作品简介

《江南四时变奏曲》全书共分四辑:春风唤醒江南岸,绿树浓荫夏日长,从来秋日胜春朝,星寒月冷不多言。

四季,是一张隆重铺开的宣纸;日月星辰,在我们凝眉抬眼便可触及的地方。我们在四季里辗转,在尘世间流连。所有的小景旧物,都好似枝上繁花;所有的亲友故交,都如同悠扬乐曲。

通过对水墨江南民风民情的独特描写,力图给二十四节气以简约又深彻、通俗又唯美的诠释。字里行间弥漫着的,是对农耕时代乡村民风民俗、生活场景的娓娓道来,兼之一些现代城市生活元素出入其中,通篇文字平静、从容,从细微处切入,叙述客观又不失鲜活与温润,纯朴又飘逸,平实又暖心。

二十四节气似一口深邃的古井,作品独辟蹊径,探索二十四节气的内在机理,以对生命的大爱和悲悯众生的情怀,去表达,去倾诉,化繁为简,化刚为柔。通过对二十四节气自然文化的深层次挖掘和梳理,分春、夏、秋、冬四个篇章,以丰富的细节,画卷式多方位呈现江南四时风物。

人间值得(自序)

人间值得,写下这四个字的时候,我想起了逝去的母亲——那个在田地里、山头上劳作了大半生的母亲,那个斗大的字不识一箩筐的母亲,那个对于生活高度热情高度热爱的母亲。一年四季、二十四节气、三百六十五个日子,母亲宛如一只织布的梭子,日复一日地穿梭其中,既轻盈又忙碌、既快乐又辛苦,她虽只是一个妇人,却仿佛屋宇中的椽,是整个家庭坚强的支撑、是我们姊妹五个坚定的依靠。

清晨,严寒的冬季,我和弟弟还睡在床上,母亲已经拿棒槌敲开厚厚的冰层洗好一大篮子衣裳回家了。灶间、堂间响起乒乒乓乓的声响,清醒过来的我赶紧穿衣裳起床。被米汤水充分浆过的衣裳,母亲拿手拧干,一件一件地晒到门口的竹竿上。母亲的手赤红色,仿佛两只红透的胡萝卜。我问母亲,“疼吗?”母亲微笑着摇头。其实,我心里明白,那手是有着些微的疼的,不仅仅是疼,还痒,仿佛无数的针尖在手上扎着,刺疼,刺痒。

母亲不是不怕疼,只是,在冰冷刺骨的水里洗衣洗菜那样的刺痒刺疼于她来说,实在是可以忽略不计的,母亲痛感的阈值相当的高,高到什么程度呢,我所知道的生孩子的疼,于她来说都不算什么。我们姊妹五个,母亲十月怀胎,都是在田地里做农活到胎儿临盆,是疼痛让母亲捧着高高挺起的肚子尽可能快地往家赶去,然后接生婆快速到来。生孩子的过程,虽然惊心动魄,母亲却是格外的安静。我所能真正地感受到母亲的疼痛,是她的腰疼,腰伤一旦发作起来,她整个人就会勾下去,身体弯曲得如同一张弓。

母亲的腰伤是老伤。我读初一时,她旧伤复发,是因为在一个狂风暴雨的日子里,我们家的草房顶被狂风掀翻得支离不堪,雨水从房顶汹涌地漏进屋子里。母亲顶着狂风暴雨携着粗重的麻绳架着木梯奋力爬上房顶,将房顶上的稻草一一整理归位后,固定好一根根麻绳的中段于房顶的正中,再将麻绳的末端分别从四面八方甩下去,然后爬下木梯,将麻绳的末端牢靠地拴死在她之前搬来的沉甸甸的山石上。上上下下惊心动魄的好一顿忙碌,母亲的腰再次被拉伤了,腰伤令她行动时剧烈疼痛、苦不堪言。村子里有一位孤寡老人,我叫她“二娘”。逢年过节,母亲必会接她老人家来我们家吃饭,平常的日子里,若是家里做了什么好吃的,母亲也不会忘记送些给二娘。大约是受了母亲的影响,我每次从学校回来,必会去看望二娘。那次,二娘难过地告诉我:“你妈没被暴风雨打下屋顶摔死,真是老天爷保佑,捡回一条命了。”

我没有见过母亲年轻时的样子。母亲生下我时,41岁,生下弟弟时,已经43岁。我从来没有觉得母亲多么的漂亮,但是,她做事利落,且少有的爱干净。天暖和了,母亲的上衣一准换上浅色的,要么白色,要么浅蓝色,棉布的,或者说是竹布的,大衣襟,盘花扣。那些盘花扣都是母亲亲手打出来的,打一截拿针线缝一截固定住,那针脚,又细密又紧致,然后她把打好的盘花扣亲手钉在衣服上。曾经听到村里人夸赞母亲:武能上山砍柴、拓土墼(砌墙用的),文能纺线绣花;再就是干净,哪怕只有一捧水,她都把自己还有我们这些孩子洗得清丝丝的。

与中院村的其他姑娘、妇女一样,母亲也爱美。栀子花开的时节,中院村不仅空气是香的,姑娘和妇女们身上都是香的。每天早晨,梳洗一新的母亲,必会摘下一朵含苞欲放的栀子花插在鬓边。

母亲不仅尽可能地往美里打扮自己,也尽可能地往美里打扮我。年少时,我穿的第一件、准确地说是两件的确良衬衫是夕阳红色,那时候,不管是裤子还是褂子,一做就是一模一样的两件,母亲说是套裁省布。夕阳红色的衬衫,有机玻璃的扣子,几十年的光阴过去,隔着岁月的烟尘,回望那曾经穿在我稚嫩身体上的鲜艳欲滴的衣裳,内心里依然会泛出别样的暖。

年少时,餐桌上的鸡鸭鱼肉实在是稀罕,但是,一旦家里来了客人,原本稀罕的鸡鸭鱼肉便神奇地出现了,不过,母亲自有她的规矩,只往我们的碗里象征性地夹点边角料。在那个物质极度贫乏、吃饱饭都是奢望的年代,母亲起早摸黑地把自家的菜地种得满满当当、不留一处空隙。收获季节,能腌制的各种菜蔬大篮大篮地被摘回家,经过一道道工序,母亲把它们分门别类地整齐码放到大口大口的坛坛罐罐里。菜蔬淡季,那些腌制入味的咸菜就派上了大用场,一家人不说吃得多好,但至少不用吃精淡无味的寡饭了。我们姊妹几个,因为“母亲牌”沃土的滋养、“母亲牌”泉水的浇灌,得以茁壮健康成长。

夜晚在煤油灯下,我和弟弟做作业,母亲坐在一边纳鞋底,她先用锥子在厚实的鞋底上锥一下,然后用穿着长长麻线的钢针穿过去,用锥子绕着线紧一紧针脚,再往鞋底上锥一下,如此循环往复。乡村的夜晚,静寂无声,偶尔,传来一两声狗吠。我喜欢听麻线在鞋底上抽动的声音,一下一下,那声音,仿佛没有音阶的音乐。夜深了,桌上的煤油灯散发出苍黄的光芒,母亲坐在纺车边,左手握着用事先弹好的棉花搓成的棉条,右手摇着纺车,那声音,吱吱扭扭的,我和弟弟就在这般有着沧桑古意的氛围里沉沉睡去。

母亲出生于一个苦劳苦做的家庭。外公家庭经济并不阔绰,四个子女,除了舅舅,我大姨妈、二姨妈还有我母亲三个女姊妹,一个都不曾进过学堂。外公早早地去世,外婆却是高寿,活到85岁。每年外婆生日当天,母亲早早地准备一只老母鸡、一提挂面、一些点心送到石头华山村的外婆家。母亲年少时所受益的不过是,她不用下地劳动,但是,这反而成了她日后的巨大缺憾——母亲嫁到中院村后,不得不学做一切家务以及农活。成家后,父亲便去东吴大学(后更名为苏州大学)读书,毕业后分配到绩溪中学教书,在我出生那年,父亲虽然调到了离家三十里路远处的汤沟中学教书,但还是基本上不可能帮助母亲做农活,一来他做不了,二来他也没有时间去做。而我们姊妹五个,除了姐姐,其余四个都一个一个地先后进了学堂。1978年分田到户,1979年姐姐出嫁,家中、田里、山上的事情又都落到了母亲一个人身上,那时候的母亲已经虚50岁了。母亲嫁给父亲后,从什么都不会做,到什么都会做,这除了母亲天资的聪慧,更多的是她的不怕苦不怕累,她付出的辛劳比年少时会做农活的妇女们多出很多。

天一暖和,田畈里,满是飞丝,那是一种类似于蜘蛛网一样的东西,冷不丁地就会飞进人的眼睛里,倘若不及时处理,甚至能让眼睛瞎掉。来找母亲挑飞丝的人,一准是一只眼睛半睁半闭。这时候,母亲会动作迅捷地拿出砚、墨和毛笔,往砚里倒点清水,拿墨在砚里轻捷地研磨,片刻后,拿毛笔沾满磨好的墨水,涂进眼睛里,当闭上的眼睛睁开时,母亲拿毛笔往眼睛里轻轻一拖,飞丝便随着毛笔出来了。那人跟来时的形象已是判若两人——来时佝偻委顿,走时神清气爽。

一个暑假里,劳作回来的一家人围坐在饭桌边吃饭,一个时常来中院村要饭的智力低下、人称大孬子的壮实青年走进我家堂间,母亲赶紧拿过他手里的大瓷缸去锅间盛半瓷缸饭,又每样菜都搛了些递到他手上,他却动作敏捷地端起那碗大青豆整个地倒进他手上的已经装满饭菜的瓷缸里,然后风一样地离开了。母亲先是愣了一下,转眼便开心地笑起来,仿佛把大青豆悉数倒进瓷缸里的大孬子的举动是对于母亲的最高认可和奖赏。

母亲爱笑,其实,母亲并不是没有苦恼和烦心事。到年底结算工分、凭工分计算各家口粮时,我们家不够的工分得不到相应人口应得的口粮,这就得拿钱去买工分,但是,父亲一人的工资供养着上学的我们姊妹四个,每个月都是提前支取下个月工资甚至下下个月工资;家里没有男劳动力,父亲也没有兄弟,我们在中院村总是显得势单力薄,有时候免不了受人欺负;原本基本功很扎实的大哥,因为心理素质比较脆弱,一年一年的高考落榜。巨大的经济压力,生活上的各种烦恼,母亲总是以其豁达的心胸逐个化解,努力地把笑容挂在眼角眉梢。

55岁时,母亲来到父亲身边,她让父亲帮她在后勤部门找了个差事,去学校食堂干活。此后的岁月里,无论春夏秋冬,母亲一早便去食堂,做饭,切菜,洗菜。有时候,她甚至还要挑着大篮子的菜去河边清洗。我问母亲苦不苦累不累,母亲说:“再苦再累,还能有在中院村上山砍柴、下田抠泥巴苦累吗?”

父亲去世后,65岁的母亲一个人在汤沟中学生活了一段时间,那实在是让人难以放心。之后,二哥为母亲在县城他家附近租了一处房子。父亲去世后,除了每个月的抚恤金,除姐姐之外,我们姊妹四人每人每月给母亲30元钱,后来增加到每月100元、300元、600元。但是,母亲用钱很是节省,除了各种人情来往,给大嫂照顾她的费用,她的存款居然达六七万之多。母亲年轻的时候,家里因为吃饭的人多、拿工资的仅父亲一个,所以,家庭经济一直是拮据的。晚年的母亲,在经济上倒是比较宽松。所以,每每说到时下生活,母亲总是乐呵呵地说:“现在的生活,就是天堂了。”

年少时,并不能感受到母亲的不易。后来,自己成家,想到那些年,母亲一个人,我们姊妹五个从怀胎十月到出生到长大成人、一大家子人要烧的柴火、要吃的粮食、要吃的蔬菜、要清洗的衣被、要穿的鞋袜,母亲不仅应付得从容,且还能够养猪、养狗、养鸡、养鸭,就觉得平凡的母亲其实真的不平凡。时常在恍惚间,我总疑惑着母亲不止有一双手、两条腿,否则,那么多的事情,家里家外的、天上地下的、山上田里的、堂间灶间的,她何以能够应对得从从容容、一丝不乱?

就这样,日月四季、星辰节气、做人做事、锅灶田畈、缝补纺棉、做鞋洗衣等诸样零零总总,母亲仿佛种豆子似的,一样一样地种植进我幼小的心田里,使我懂得了识人晓事、体味自然,感知光从天上来、泉自地下起,让我在简单粗糙的日常里,悟解美好,珍惜周遭的点点滴滴。

“活着值得”,母亲生前说;“人间值得”,我对天国的母亲说。

作者简介